Oleh Dr. Dimitri Mahayana, Sekretaris Dewan Syura IJABI

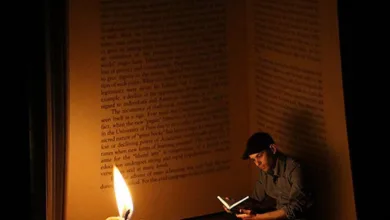

Saudaraku, mari kita kembali membaca larik-larik maqtal dari Abu Mikhnaf. Tentang Abbas sang Pembawa Air. Tentang Abbas sang Pembawa Panji. Yang tidak pernah tumbang, walau tangan-tangannya terpotong. Yang tidak pernah kalah, walau tubuhnya bersimbah darah di tepi Furat. Yang senantiasa berjuang dengan segenap kemampuannya walau puluhan ribu lembing, anak panah dan pedang mengintainya. Yang senantiasa ingin memenuhi rasa haus Keluarga Suci Nabi Saw. Yang selalu mengisi hidup kita yang kering makna dengan Air Maknawi bak tasnim. Air Cinta, yang berpupukkan Cinta Pada Al Mustafa saw dan keluarganya as, disirami dengan air-air penyerahan diri dan ketaatan total dalam rongga-rongga ruang dan waktu, berbatangkan kesetiaan dan jadilah karena itu taman mawar Abbas, demikian murni dan suci. Abbas telah mewujudkan dirinya bak lilin yang terbakar, dan menasehati semesta hingga triliun km dengan pendar keindahannya.

Dan ketika dahaga mulai mencengkram dada para pengikut sang cucu Nabi, dan rasa haus seperti pedang yang menari lambat di antara tulang dan harap, Al-Husain memanggil saudaranya yang cahaya jiwanya berpendar di langit Ahlul Bait. Ia berkata:

“Wahai saudaraku, wahai cahaya malamku, bawalah keluarga kita dan galilah sumur di tanah ini, barangkali bumi masih mau meneteskan kasihnya.“

Mereka pun menggali. Dengan tangan yang luka dan tekad yang penuh doa. Tapi bumi tetap kelu. Ia menyimpan airnya bagi raja-raja dan menahan embunnya dari para kekasih Tuhan.

Lalu Al-Husain berkata lagi, suara hatinya seperti embun terakhir pada daun yang rapuh:

“Wahai saudaraku, pergilah engkau ke Furat. Ambillah air bagi jiwa-jiwa yang mulai layu ini.”

Dan Abbas menjawab seperti bintang yang mengangguk pada langitnya:

“Aku mendengar dan aku taat.“

Ia berjalan, bersama para pemberani yang melangkah bukan demi hidup, tetapi demi kemuliaan. Mereka menuju sungai yang dijaga lebih ketat daripada bait suci para tiran.

Ketika pasukan Ibn Ziyad melihat mereka, mereka bertanya:

“Siapakah kalian?“

Dan mereka menjawab:

“Kami adalah para pengikut Al-Husain, darah kami adalah tinta baginya.”

Lalu mereka bertanya:

“Apa yang kalian kehendaki?“

Dan mereka berkata:

“Rasa haus telah mencengkeram kami. Tapi yang paling menyayat bukanlah dahaga kami sendiri, melainkan melihat Al-Husain kehausan.“

Maka mendengar itu, musuh menyerang. Tapi Abbas dan para pengikutnya menjawab dengan keberanian yang tumbuh dari cinta, seperti pohon yang berakar di tanah kesetiaan. Dan Abbas berseru:

“Aku lawan mereka dengan kepala yang terpandu, Menjaga cucu Nabi Ahmad. Aku ayunkan pedangku, Hingga mereka mundur dari sayyidku. Aku adalah Abbas sang sahabat, Putra Ali yang diridhai dan ditolong.“

Ia menebas ke kanan dan ke kiri, bukan karena benci, tapi karena cinta yang tak ingin diganggu oleh kezaliman. Lalu ia bersyair lagi, suara yang memecah langit:

“Aku tak takut mati bila ia mendekat, Hingga aku dikubur setelah berjumpa. Kujaga dengan jiwaku jiwa sang suci, Aku sabar dan syukur atas pertemuan itu. Kutebas kepala, kupisahkan ia, Akulah Abbas, penentu pertemuan yang keras.“

Akhirnya ia sampai di sungai. Air itu tenang. Sejuk. Jernih. Ia turunkan kantong kulitnya, dan tangannya menyentuh air. Tapi tiba-tiba hatinya lebih jernih daripada sungai itu. Ia ingat Al-Husain. Ia ingat dahaga yang lebih tinggi dari gunung.

Ia berkata pada dirinya:

“Demi Allah, aku tak akan mencicipi air ini selagi tuanku Al-Husain masih kehausan.“

Lalu ia biarkan air itu kembali ke sungai, seperti seseorang yang melepaskan surga demi menyelamatkan cinta.

Ia bersyair:

“Wahai jiwa, setelah (kematian) Al-Husain, janganlah engkau hidup, Setelahnya tak layak engkau menetap. Bagaimana bisa Al-Husain meneguk maut, Sementara engkau minum air dingin? Aku tak akan melakukannya, karena itu bukan bagian dari agamaku, Juga bukan perbuatan seorang mukmin sejati.“

Ia pun kembali. Tapi langit telah berubah. Panah turun seperti hujan di musim murka. Tamengnya tertancap banyak seperti punggung landak. Lalu Al-Abras bin Shayban memotong tangan kanannya. Pedang pun terlepas. Namun Abbas tak terlepas dari semangatnya. Ia genggam pedangnya dengan tangan kiri dan berseru:

“Demi Allah, meski kalian potong tangan kananku, Aku akan tetap membela agamaku, Dan membela Imam sejati, Cucu Nabi terpercaya dan suci. Nabi yang benar, datang membawa agama, Yang dipercaya oleh Yang Maha Percaya.“

Ia terus bertarung. Membelah ketakutan dengan keberanian. Kantong air masih di punggungnya. Melihat itu, Ibn Sa’ad berteriak:

“Bidiklah kantong air itu! Jika Al-Husain meminumnya, kalian akan binasa!“

Mereka pun menyerang dengan seluruh kebencian yang mereka miliki. Tapi Abbas membunuh seratus delapan puluh kesatria mereka. Lalu datanglah Abdullah bin Yazeed, yang menebas tangan kirinya.

Abbas kini tak punya tangan. Tapi ia masih punya gigi. Ia gigit pedangnya. Dan menyerang lagi.

Ia bersyair:

“Wahai jiwa, jangan takut pada para pendusta, Bergembiralah atas kabar rahmat dari Yang Maha Penyayang, Bersama Nabi, pemimpin kebaikan, Dan para pemimpin yang suci. Mereka memotong tanganku karena kejahatan mereka, Maka ya Tuhanku, rasakanlah kepada mereka panasnya neraka.”

Ia terus maju. Meski darah mengalir dari lengannya. Meski tubuhnya seperti taman yang dihujani duri.

Lalu satu musuh memukul kepalanya dengan tiang. Darahnya menetes. Tubuhnya rebah. Tanah Karbala menyambutnya dengan pelukan paling pedih. Ia berseru:

“Ya Aba Abdillah! Salam untukmu!“

Dan ketika Al-Husain mendengar suara itu, ia menangis.

“Wahai saudaraku! Wahai Abbas-ku! Wahai jantung hatiku!“

Ia menyerbu musuh. Menebas duka dengan air mata. Ia mengangkat tubuh Abbas ke atas kudanya. Ia bawa ia ke tenda. Ia baringkan tubuh saudaranya seperti meletakkan rembulan yang retak di pelukan malam. Dan ia menangis. Menangis hingga semua yang hadir turut tenggelam dalam duka itu.

Saudaraku, marilah kita kembali lantunkan Ziarah pada Sang Pembawa Air yang Tak Pernah Tumbang ini, di penghujung malam-malam Muharram dan Shafar, pula di siang harinya. Dan di hari-hari lainnya juga. Selama kita ada, dan selama siang dan malam ada.

Dalam ziarah kepada Abal Fadhl al ‘Abbās, empat istilah kunci muncul dalam syair doa: وَأَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْتَّصْدِيقِ وَالْوَفَاءِ وَالنَّصِيحَةِ—“aku bersaksi atas taslīm (penyerahan), tasdīq (keyakinan), wafāʾ (loyalitas), dan naṣīḥah (nasihat yang tulus).” Istilah-istilah ini menyentuh empat lapisan esensial dalam relasi spiritual: penyerahan total, percaya sepenuh hati, kesetiaan yang teguh, dan kepedulian lirih.

Kata taslīm berasal dari akar س ل م (s-l-m), yang berarti “menyerah”, “mengamankan”, dan “memeluk damai”. Dalam Lisan al ‘Arab, salima berarti “selamat”, dan taslīm berarti “menyerahkan diri dengan aman”—menyiratkan penyerahan hati tanpa reservasi, penuh ketenangan. Taslīm lebih dari sekadar lisan; ia mencakup seluruh eksistensi yang tunduk kepada kebenaran ilahi dan sunnah Nabi ﷺ.

Abbas menolak mengambil air untuk dirinya sendiri saat korban dahaga melanda. Ketika ditusuk panah, ia tetap berdiri, membiarkan darah dan air sebagai tanda ketaatan—penyerahan total—di jalan Husain. Ia menunjukkan taslīm dalam makna paling substansial: menyerahkan badan, jiwa, dan kehendaknya kepada kehendak Tuhannya dan Imam Husain as. Ini adalah penyerahan yang lebih tinggi dari sekadar ritual.

Di tengah padang Karbala yang menyala oleh derita dan cinta, ziarah kepada Abal Fadhl al-‘Abbas bukan sekadar munajat, melainkan pengakuan batin terdalam: ashhadu laka bi l taslīm wa l tasdīq wa l wafāʾ wa l naṣīḥah. Satu per satu kata itu bukanlah hiasan doa, melainkan tanda-tanda perjalanan ruhani yang melewati batas sejarah, melintasi segala ketakutan, dan menyentuh pusat dari makna manusia. Terutama tashdīq—pembenaran tulus yang bukan hanya di lidah, tapi memancar dari relung keberadaan.

Menurut kamus Al-Maʿānī, tashdīq berarti membenarkan dengan sungguh-sungguh, meyakini dengan hati yang jernih. Ia bukan sekadar persetujuan mental terhadap sesuatu yang diklaim benar, melainkan dorongan batin untuk meresapi kebenaran itu hingga menjadi bagian dari jiwa. Raghib al-Isfahani dalam al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān menambahkan bahwa akar kata ṣ d q dalam tashdīq berkaitan erat dengan kesungguhan niat dan kejujuran eksistensial—bahwa siapa pun yang membenarkan, harus hidup dalam irama kebenaran itu. Ibn Manẓūr dalam Lisān al-ʿArab menekankan bahwa ṣidq adalah kebenaran yang tak bercela, yang menuntut kesatuan antara kata, keyakinan, dan tindakan.

Begitulah Abal Fadhl. Di tepian Eufrat, ia berdiri bukan sebagai pejuang haus kemenangan, tapi sebagai penegak janji. Ketika ia mengisi kantong air untuk anak-anak kemah suci, bukan untuk dirinya, lalu tetap menolak minum walau haus menyesakkan, itulah tashdīq. Ia tidak hanya tahu apa itu cinta dan amanat, ia menjelma menjadi cinta itu sendiri—cinta yang berani menanggung derita demi sebuah kesetiaan. Ia tidak berdiri karena ia kuat, tetapi karena hatinya telah bersyahadat kepada kebenaran, bahkan sebelum lisannya mengucap.

Mengikuti alur Risālat al-Walāyah dari Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabā’ī , sejatinya tashdīq bukan hanya “kepercayaan” dalam pengertian teologis. Ia adalah resonansi eksistensial antara wujud manusia dan Nur Ilahi. Jiwa yang membenarkan seorang walī seperti Abbas, sesungguhnya sedang membenarkan pantulan Tuhan di muka bumi. Maka tashdīq adalah konfirmasi ontologis: “Aku melihat Tuhan dalam ketulusan darahmu, dan aku percaya padanya.”

Perspektif pembebasan modern memberi makna lain yang memperkaya. William James menyebut kepercayaan sebagai energi spiritual yang mentransformasi. Paulo Freire menyebutnya conscientização—kesadaran yang membebaskan, mendorong jiwa untuk tidak hanya tahu, tapi bangkit melawan kebungkaman batin. Foucault berbicara tentang keberanian untuk menghancurkan narasi dominan, dan mengukir makna baru dari tubuh yang disakiti namun tidak tunduk. Dalam semua itu, tashdīq adalah pembebasan jiwa dari ketakutan, dan pembuktian bahwa kebenaran bisa hidup dalam tubuh yang luka.

Immanuel Kant, dalam filsafat moralnya, meletakkan fondasi bahwa tindakan benar hanya mungkin jika kita mempercayai prinsipnya sebagai hukum universal. Maka tashdīq adalah bagian dari imperatif moral: membenarkan bukan karena nyaman, tetapi karena itu benar. Sementara itu, dalam kerangka Mulla Ṣadrā dengan filsafat gerak substansialnya , tashdīq bisa dipandang sebagai salah satu gerak ruhani menuju kesatuan wujud. Dalam setiap tashdīq, ada perubahan kualitas keberadaan: dari diri yang terpisah menuju diri yang larut dalam samudra Wujud Mutlak.

Ketika dalam ziarah itu kita berkata “ashhadu laka bi-tashdīq,” kita sesungguhnya sedang menapaki jejak Abbas. Kita tidak sedang menyebut nama, tapi sedang menghidupkan satu jenis iman yang berani: iman yang tak gentar kehilangan segalanya, asal tidak kehilangan kebenaran. Iman yang tidak hanya menyetujui sejarah Karbala sebagai kisah, tapi menghidupkannya dalam setiap gerak hidup kita hari ini.

Karena itulah ziarah ini bermuara pada doa penutup Ziarah Asyura yang agung: Wa tsabbit lii qodama shidqin ‘indaka ma’al Husain wa ashaabil Husain . Alladziina badzaluu muhajahun duunal Husain as.. Kita memohon qadama shidqin kedudukan di mana kejujuran dan pembenaran menjadi pakaian ruhani kita. Sebab hanya orang-orang yang tashdīqnya utuh—seperti Abbas—yang pantas berdiri dalam barisan para pecinta sejati. Di sisi mereka, bukan karena kita layak, tetapi karena kita mencoba membenarkan kebenaran, meski dengan jiwa yang masih belajar untuk setia.

Dalam larik ziarah tersebut , kita juga menegaskan ingatan kolektif kita dan persaksian kita bahwa Abbas sungguh memiliki karakter al-wafa. Dari akar و ف ي, (w-f-y), wafāʾ berarti “memenuhi janji”, “setia”, dan “tegak di atas komitmen”. Raghib al-Isfahani menyebut akar ini terkait juga dengan “cukup”—yakni cukup dengan apa yang dijanjikan, dan tidak mengingkari ikrar. Sa‘īd bin ‘Abdullah al Ḥanafī, misalnya, setelah menjadi tameng hidup shalat terakhir Cucu Nabi saw di Karbala, menjelang syahadahnya Said bertanya pada Husain as. Kalimatnya bergema: “Hal wafāitu ‘ahdī yā ibna Rasūlillāh?“, “Apakah aku telah memenuhi janjiku, Wahai Putra Rasulullah?”

Abbas tak tumbang dalam kesetiaannya, dan setitikpun tak berkurang dalam menyempurnakan kesetiaannya walau kehilangan kedua tangannya. Ia menggenggam panji Husain, melindungi air bagi wanita dan anak melalui tetesan darahnya sendiri. Wafāʾ Abbas sangat aktual dan konkrit: memegang amanah di medan perjuangan, bahkan setelah tubuhnya tercerai berai.

Keempat istilah ini—taslīm , tashdiq, wafāʾ dan nashihah—bersatu dalam satu sikap ontologis: jiwa yang menyerahkan diri total dan berkomitmen tanpa akhir. Abal Fadhl menghidupkan keduanya dalam setiap langkah menuju sungai Eufrat, dalam setiap lemparan panah, dan dalam setiap tetes air yang disedotnya ke dalam kantongnya. Taslīm mengajarkan kita bahwa spiritualitas sejati bukan hanya keyakinan—melainkan penyerahan seluruh realitas diri kepada jalan yang benar. Tashdiq mengajarkan pada kita terus menerus dalam proses teguh pada yang benar, menepis semua ragu , menceburkan diri pada kebenaran, dengan seluruh risiko. Wafāʾ menegaskan bahwa kesetiaan bukan hanya janji, tetapi kehidupan yang tercurah penuh, sampai batas pengorbanan tertinggi. Nashihah mengajarkan pada kita kemurnian yang paling murni, hingga seluruh diri menjadi nasihat yang berpendar bagi semesta.

Dalam filsafat Shariati, Abbas adalah Red Shia yang menolak menjadi korban. Ia memilih menjadi pelita dalam gelap. Ia bukan prajurit yang kalah, tapi manusia bebas yang menampar wajah tirani. Ia menjungkirbalikkan hegemoni: air tak lagi suci jika Imam haus. Dunia tak lagi layak jika kebenaran tersiksa.

Michel Foucault akan berkata: tubuh Abbas adalah teks yang menghancurkan biopolitik mutilasi ala Yazid, Ibnu Ziyad dan Umar bin Sa’ad. Ia melewati keterbatasan tubuhnya, bahkan ketika tangan-tangannya hilang. Ia masih menggigit pedang. Ia bukan sekadar tubuh alamiah yang tunduk pada hukum alam semata—ia tubuh yang melawan, tubuh yang menyala.

Heidegger akan melihat Abbas sebagai Dasein yang telah Sein-zum-Tode (ber-ada menuju kematian) secara autentik. Ia tidak sekadar mati. Ia menziarahi makna. Ia tahu bahwa “menjadi” bukanlah dalam hidup, tapi dalam pilihan-pilihan besar yang kita ambil saat gelap mengintai.

Dan seperti lilin yang disebut Muthahhari, Abbas meleleh untuk memberi terang. Ia terbakar agar kita bisa melihat. Ia remuk agar kebenaran bangkit. Abbas adalah puisi yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan darah yang tahu ke mana harus mengalir.

Ia bukan hanya at-taslim. Ia adalah taslim yang menolak menjadi budak . Ia bukan hanya tashdiq. Ia adalah tashdiq yang meleburkan dirinya ke dalam Yang Dicinta dan Yang Dijunjungtinggi secara total. Ia bukan hanya al-wafa. Ia adalah kesetiaan yang hidup abadi.. Ia bukan hanya an-nush. Ia adalah pembelaan terhadap semua yang suci dalam kemanusiaan.

Abbas telah tiada. Tapi dalam tiap denyut darah para pecinta keadilan, ia masih berkata: “Demi Allah, aku tak akan minum air selagi Imamku kehausan.“

Wahai jiwa yang merindu, di tepian malam yang luka, dimana bintang-bintang menari pelan dengan air mata Karbala, Abbas berdiri, bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai nyanyian cinta yang mengalir dari sumber abadi. Dengar, o pencari, bisik Eufrat yang memanggil namanya—bukan air yang ia bawa, tetapi cahaya makna yang mengalir, lebih suci dari embun, lebih kekal dari waktu. Dalam setiap tetes darahnya, ada tarian ziarah, bukan menuju debu makam, tetapi menuju kedalaman hati yang meleleh dalam rindu kepada Sang Kekasih Ilahi. Abbas, oh, ia adalah burung yang terbang tanpa sayap, menyerahkan seluruh wujudnya dalam at-taslīm, larut dalam lautan nur Tuhan, bebas dari jerat dunia. Dengan at-tashdīq, ia menari bersama kebenaran Husain, hatinya jernih bagai cermin yang memantulkan wajah keabadian. Al-wafā’ adalah nafasnya, panji kesetiaan yang tak pernah goyah, meski pedang dunia merobek tangannya. Dan an-nush, oh, nasehat sucinya adalah lilin yang menyala dalam luka, memanggil kita untuk menyucikan hati, untuk mencintai demi kebaikan yang lebih besar dari diri. Biarkan air matamu menjadi sungai ziarah, wahai jiwa, dan hatimu menjadi taman mawar Abbas, tempat at-taslīm, at-tashdīq, al-wafā’, dan an-nush berkembang, menyanyikan lagu cinta yang mencium langit tanpa akhir.

Yaa ‘Abbas, ashhadu annaka qad nasahta lillāhi wa li rasūlihi wa li akhīka fa ni‘mal akhul muwāsī, wa ashhadu laka bit-taslīmi wat-tashdīqi wal-wafā’i wan-nashīhah…

Duhai ‘Abbas, Aku bersaksi atasmu dengan penyerahan (at-taslīm), pembenaran (at-tashdīq), kesetiaan (al-wafā’), dan nasihat tulus (an-nashīhah)….

Wa maa taufiiqi illa billah ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib

Bandung, Malam 17 Muharram 1467 H