Refleksi Tragedi Kampung Cae sebagai Cermin Ketidakpekaan Sosial

Oleh Dr. Dimitri Mahayana (Sekretaris Dewan Syura IJABI)

Di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat kontemporer yang penuh dengan isu ekonomi, psikologis, dan politik, kisah tragis dari Kampung Cae di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, menjadi pengingat yang menyayat hati tentang betapa pentingnya komunikasi empatik dan rasionalitas dalam mengelola dinamika sosial. Seorang ibu muda berinisial EN (34 tahun) memilih mengakhiri hidupnya bersama dua anaknya, AA (9 tahun) dan AAP (11 tahun), karena terjerat beban hidup yang tak tertahankan: komunikasi rumah tangga yang buruk, hutang yang menumpuk, dan tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Tragedi ini bukan sekadar kisah pribadi, melainkan refleksi dari kegagalan sistemik di mana janji-janji pemimpin politik sering kali menguap setelah pemilu, meninggalkan masyarakat rentan tanpa dukungan nyata. Kampanye yang penuh janji kesejahteraan berubah menjadi kekecewaan, di mana tim sukses hilang pasca-pemilihan, dan isu seperti kenaikan tunjangan DPR memicu demonstrasi besar-besaran tanpa solusi tuntas. Kisah ini menyoroti hilangnya empati sosial di kalangan masyarakat, di mana individualism semakin mendominasi, dan praktik gotong royong seperti berkumpul di “golodog” atau teras rumah untuk saling berbagi beban mulai pudar.

Komunikasi Empatik dan Rasionalitas

Dalam bidang komunikasi empatik, para pemikir dan cendekiawan kontemporer menekankan bahwa empati bukan hanya emosi pribadi, melainkan alat strategis untuk mengelola isu masyarakat yang kompleks, seperti ketidakadilan sosial, konflik politik, dan krisis psikologis. Marshall Rosenberg, pencetus Nonviolent Communication (NVC), misalnya, berpendapat bahwa komunikasi empatik melibatkan pengamatan tanpa penghakiman, pengakuan perasaan, identifikasi kebutuhan, dan permintaan yang jelas, yang dapat mencegah eskalasi konflik dalam dinamika masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan Jürgen Habermas, filsuf Jerman yang mengembangkan teori komunikasi rasional, di mana rasionalitas bukan hanya logika dingin, tetapi juga dialog yang berbasis pada pemahaman bersama untuk mencapai konsensus dalam isu publik. Habermas menekankan bahwa dalam masyarakat kontemporer yang penuh polarisasi, seperti demonstrasi atas isu ekonomi di Indonesia, komunikasi rasional dengan elemen empati dapat mengubah aksi strategis (yang manipulatif) menjadi aksi komunikatif yang membangun keadilan sosial.

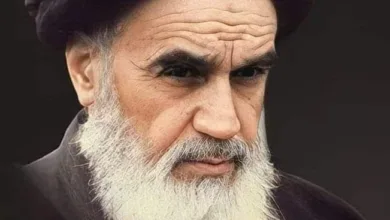

Sumber gambar : https://pin.it/dyjkf8SIP

Sementara itu, Daniel Goleman, melalui konsep kecerdasan emosional (emotional intelligence), menyatakan bahwa empati adalah kunci dalam kepemimpinan efektif, di mana pemimpin yang rasional harus mampu mengatur emosi diri dan memahami perasaan orang lain untuk menyelesaikan konflik. Dalam konteks Indonesia, cendekiawan seperti Abd Khalik dalam filsafat komunikasi kontemporer, menyoroti bahwa komunikasi empatik dipengaruhi oleh ilmu sosial dan eksak, di mana rasionalitas membantu mengidentifikasi masalah seperti kemiskinan dan tekanan psikologis, sementara empati mendorong kolaborasi fleksibel.Analisis ini relevan dengan tragedi Kampung Cae, di mana kurangnya empati dari pemimpin dan masyarakat menyebabkan isolasi korban. Jika rasionalitas diterapkan melalui pengumpulan data masyarakat oleh aparat desa—seperti identifikasi kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan—maka program pemberdayaan seperti bantuan dari BAZNAS atau CSR bisa lebih tepat sasaran, menghindari bias terhadap kelompok berkuasa. Empati budaya, sebagaimana dibahas dalam perspektif filsafiah, mendorong pemahaman perasaan kolektif untuk mencegah tragedi serupa. Tanpa sinergi antara rasionalitas (seperti verifikasi janji politik) dan komunikasi empatik (seperti mendengar keluhan masyarakat), isu kontemporer seperti erosi nalar publik dan polarisasi afektif akan terus merusak struktur kesadaran kolektif.

Lebih lanjut, komunikasi non-empatik dalam masyarakat kontemporer dapat dilihat sebagai manifestasi dari filosofi “Homo Homini Lupus” (manusia adalah serigala bagi manusia lain) yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, di mana sifat alami manusia digambarkan sebagai egois, kompetitif, dan tanpa empati, yang mengakibatkan kondisi “perang semua melawan semua” jika tidak ada otoritas yang mengendalikan. Dalam konteks ini, kurangnya empati dalam interaksi sosial—seperti ketidakpedulian terhadap penderitaan “wong cilik” atau rakyat kecil—mencerminkan sikap predatoris di mana individu atau kelompok kuat “memangsa” yang lemah melalui ketidakadilan struktural, seperti pengabaian janji kesejahteraan pasca-pemilu. Fenomena ini semakin nyata dalam praktik “flexing” atau pamer kekayaan di media sosial oleh para pejabat dan wakil rakyat, yang tidak hanya memperlebar jurang sosial tetapi juga memicu kecemburuan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat miskin.

Contohnya, pamer gaya hidup mewah oleh pejabat—seperti tunjangan rumah dinas DPR yang kontroversial—di tengah kemiskinan rakyat, ironis dengan kondisi hidup susah dan memperburuk rasa ketimpangan, sehingga membuat mereka “jadi musuh masyarakat” seperti yang dikritik oleh Jusuf Kalla. Para pelaku flexing semacam ini benar-benar dipertanyakan kelaikannya untuk mewakili rakyat atau menjadi bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi nilai berketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial yang empatik terhadap wong cilik.

Fleksing tidak hanya bertentangan dengan etika kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, tetapi juga merusak fondasi Pancasila, di mana keadilan sosial seharusnya menjadi prioritas daripada pameran kekayaan yang memprovokasi polarisasi. Dengan demikian, filosofi Hobbes menjadi peringatan bahwa tanpa komunikasi empatik dan rasionalitas, masyarakat akan terjebak dalam siklus egoisme yang merugikan yang lemah.

medium.com

Natijah

Mengakhiri analisis ini, kisah Kampung Cae mengajarkan bahwa kepekaan sosial dan empati harus menjadi pondasi kepemimpinan di semua tingkatan. Pemimpin bukan hanya pembuat janji, melainkan pengemban tanggung jawab untuk memastikan distribusi bantuan yang adil dan pemberdayaan masyarakat melalui program nyata. Seperti yang diingatkan dalam artikel tersebut, praktik lama seperti saling berbagi di teras rumah bisa direvitalisasi untuk membangun jaring pengaman sosial, mencegah individualism yang merusak. Dengan demikian, rasionalitas dan komunikasi empatik bukanlah konsep abstrak, melainkan alat konkret untuk mengelola dinamika masyarakat kontemporer, menghindari tragedi yang bisa dicegah.

Sebagai penutup yang menggerakkan hati, firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 159: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menggabungkan empati dengan rasionalitas dalam setiap interaksi, agar masyarakat kita menjadi lebih harmonis dan penuh kasih sayang. Sungguh, barang siapa yang menyayangi yang di bumi, akan disayangi oleh Yang Di Langit .

Wa maa taufiiqii illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib

Bandung, 7 September 2025