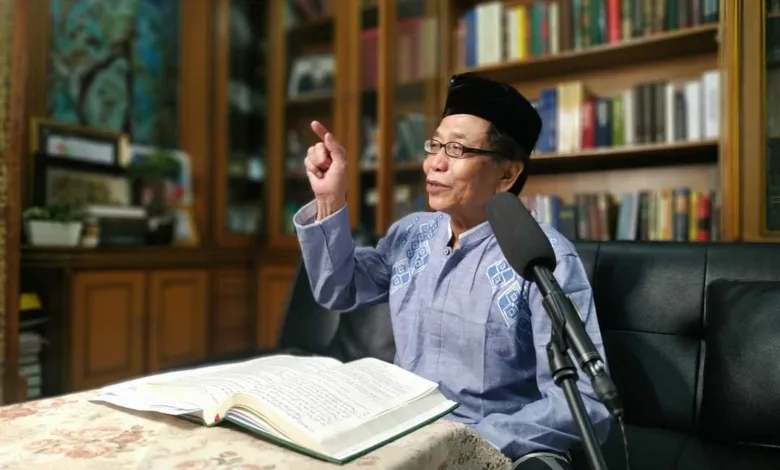

Catatan ringkasan pengajian Ahad Allahyarham K.H. Jalaluddin Rakhmat di Masjid Al-Munawwarah

Maret 2017

Oleh Muhammad Bhagas, Anggota Departemen Dakwah dan Seni Budaya PP IJABI

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm. Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa Āli Sayyidinā Muḥammad.

Dalam menghadapi ujian hidup, ada dua jenis manusia:

a. Menderita

b. Menikmati

Manusia yang menderita ketika menghadapi ujian, disebabkan karena dalam dirinya bertahta cinta dunia. Ia terlalu mementingkan atau mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah, sementara hal-hal yang bersifat batiniah hanya bergantung di lisannya.

Sedangkan manusia yang menikmati ujian, adalah mereka yang meyakini bahwa di balik setiap ujian terdapat anugerah yang diwariskan Allah sebagai sesuatu yang abadi. Ia yakin bahwa ujian itu adalah sarana yang Allah hadiahkan untuk mengampuni dosanya dan memperolehnya kebaikan-kebaikan ruhaniah.

Manusia yang mengenal hakikat ujian, lalu bersabar bahkan bersyukur, maka ia telah mengubah “derita ujian” menjadi “nikmat ujian”. Barang siapa meridhai ketetapan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya, dan bersabar atas ujian dari-Nya, maka Allah akan golongkan ia sebagai orang yang lurus imannya.

Bacaan-bacaan yang dianjurkan ketika ditimpa ujian:

a. Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn

b. Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh

c. Yā Ra’ūfur-Raḥīm

d. Yā Dzal-Jalāli wal-Ikram

e. Shalawat 5 kali, Ayat Kursi 1 kali, dan doa: Allāhummaj‘alnī fī dir‘ikal-ḥaṣīnati allātī taj‘alu fīhā man turīd

f. Ḥasbunallāh wa ni‘mal-wakīl

g. Memperbanyak istighfar

Sebagian manusia kelak di akhirat justru menyesal karena doanya diijabah. Mengapa? Karena sewaktu di dunia ia berdoa agar ujiannya dihilangkan. Itu sama saja dengan memohon agar sarana untuk memperoleh kebaikan ruhaniah dan pengampunan dosa dicabut darinya.

Sebaiknya, berdoalah agar yang dihilangkan adalah pengaruh buruk dari ujian, yakni hal-hal yang bisa mengubah perilaku dan iman kita menjadi rusak, yang bisa menjauhkan kita dari ridha-Nya. Pada akhirnya, yang membekas dari ujian itu hanyalah sisi baiknya saja—yang menyempurnakan diri kita secara hakiki.

Shalawat setiap saat.

Teriring ziarah dan doa kita.

Muhammad Bhagas

- Anggota Departemen Perkhidmatan dan Seni IJABI.

- Direktur Kajian Kang Jalal.