Menulis untuk Menjadi Manusia

Oleh Abdul Karim

“To write is to reveal the world and to reveal oneself. It is to project the world and oneself into the future.” – Jean-Paul Sartre

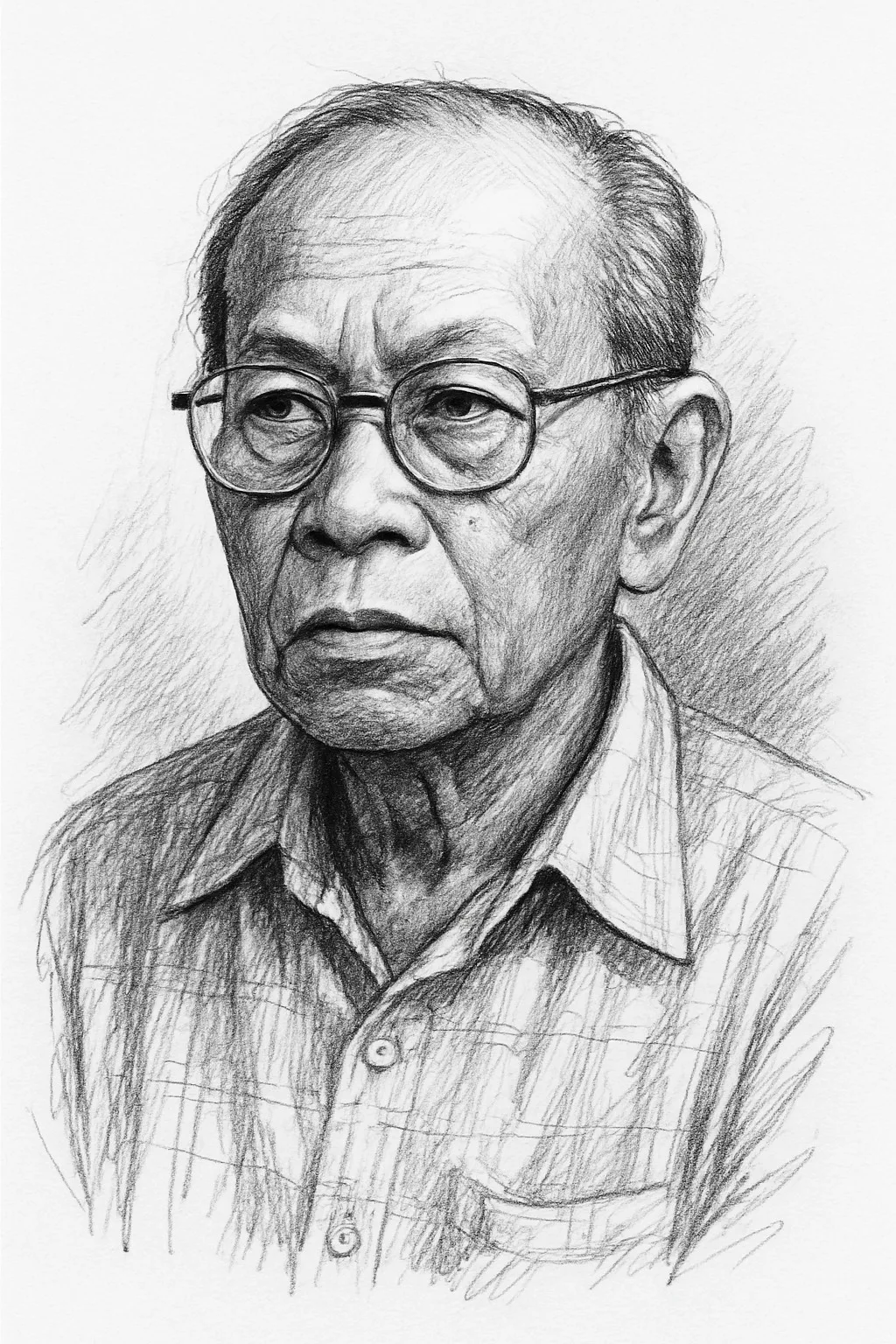

Dalam wajah Pramoedya Ananta Toer, sejarah Indonesia menemukan seorang saksi yang tak sekadar merekam waktu, tapi melawannya. Ia tidak memilih diam, sekalipun tubuhnya dikurung, suaranya dibungkam, dan bukunya dilarang. Ia menulis karena tahu bahwa diam berarti menghapus diri dari sejarah. Ia percaya, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” Bagi Pramoedya, menulis bukan hanya kerja estetika atau keterampilan bahasa. Menulis adalah keberanian, kerja kemanusiaan, dan panggilan eksistensial.

Keyakinan Pramoedya itu bergema kuat dalam pemikiran Jean-Paul Sartre, terutama dalam esainya yang monumental, “Why Write?”, bagian dari buku What Is Literature?. Bagi Sartre, menulis adalah tindakan yang hanya mungkin dilakukan oleh makhluk yang menyadari keberadaannya: manusia. Menulis berarti mengungkap dunia, sekaligus mengungkap diri. Dalam proses itu, manusia tidak hanya mencerminkan kenyataan, tapi menciptakan makna, menegaskan eksistensi, dan mengambil posisi dalam dunia yang tak netral.

Sartre menegaskan bahwa manusia, sebagaimana diuraikannya dalam Being and Nothingness, adalah makhluk yang bebas karena ia “bukan apa yang ia ada, tetapi menjadi apa yang ia pilih.” Kebebasan ini bukan hadiah, melainkan beban. Dan menulis adalah cara manusia menanggung beban itu secara sadar. Ketika seseorang menulis, ia sedang memilih untuk bertindak. Ia tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi memberi dunia makna baru, meretas kemungkinan lain. Inilah yang membuat menulis menjadi tindakan eksistensial.

Pramoedya melakukannya sepanjang hayatnya. Ia tidak menulis untuk menyenangkan, apalagi untuk menyelamatkan dirinya. Ia menulis dalam pengasingan, dalam represi, bahkan dalam bisu. Tapi justru karena itulah tulisannya membebaskan. Ia tahu bahwa menulis bisa membahayakan, tetapi ia tetap melakukannya. Dalam hal ini, pemikirannya serupa dengan yang dikemukakan oleh Albert Camus dalam esai “Create Dangerously”. Camus menyebut bahwa dalam zaman yang kejam, tugas seniman bukanlah berlindung dalam estetika murni, melainkan menciptakan dengan kesadaran akan bahaya. Ia harus menulis dengan keyakinan bahwa kata-kata bisa membuatnya terancam, dan bahwa kejujuran adalah sikap yang tidak populer dalam masyarakat yang menyangkal kebenaran.

“Create dangerously” bukan sekadar seruan heroik, tetapi diagnosis tajam tentang zaman yang murung. Dalam dunia seperti itu, seorang penulis tidak lagi punya kemewahan untuk sekadar bermain-main dengan metafora. Ia harus memilih: menjadi bagian dari mesin pembungkam, atau menjadi suara yang menggugah. Pramoedya memilih yang kedua. Ia menulis tentang bangsa yang terjajah, tentang manusia yang dilucuti martabatnya, tentang perempuan yang tak diizinkan berpikir, dan tentang sejarah yang dipalsukan oleh kekuasaan. Ia menulis dengan seluruh dirinya, karena baginya, sejarah bukan milik pemenang, melainkan milik siapa saja yang bersedia mengingat.

Sartre mengingatkan kita bahwa menulis adalah komunikasi. Kata-kata tidak hidup dalam ruang kosong; ia hidup dalam dunia sosial, di hadapan pembaca yang juga bebas, juga berpikir. Karena itu, menulis selalu bersifat etis. Ia menyodorkan dunia kepada orang lain dan meminta tanggapan. Ketika Pramoedya menulis tentang Minke dalam Bumi Manusia, ia tidak sedang menciptakan tokoh fiksi semata. Ia sedang membuka luka bangsa, memperlihatkan bagaimana kolonialisme membentuk cara berpikir, merusak relasi manusia, dan menanamkan inferioritas. Ia menulis agar pembaca tak lagi hanya melihat, tapi juga merasa dan berpikir.

Bagi Sartre, dunia adalah medan konflik yang terus bergerak. Tidak ada kata yang netral. Menulis tentang cinta dalam dunia yang adil adalah tindakan estetis. Tapi menulis tentang cinta dalam dunia yang penuh kebencian adalah tindakan politik. Maka, menulis adalah keberpihakan. Dalam dirinya, selalu ada posisi. Dan posisi itu tidak selalu nyaman. Menulis, jika dilakukan dengan kejujuran, akan selalu mengusik kekuasaan. Pramoedya tahu itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penguasa bisa takut kepada kata-kata, bagaimana tulisan bisa membuat seorang manusia dikucilkan dari bangsanya sendiri. Tapi ia tidak menyesal. Karena baginya, justru dari sanalah makna hidupnya berasal.

Dalam Being and Nothingness, Sartre menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang melampaui dirinya sendiri. Ia tidak tinggal diam dalam dirinya, tapi selalu melangkah menuju kemungkinan. Dan menulis adalah bagian dari pelampauan itu. Dengan menulis, manusia keluar dari keterbatasan fisiknya, mengabadikan pikirannya, dan melintasi zaman. Menulis adalah cara untuk menjadi lebih dari sekadar makhluk yang hidup sesaat. Ia adalah jembatan keabadian. Pramoedya menyadarinya. Ia tidak punya kekuasaan politik, tidak punya pangkat militer, tidak punya uang melimpah. Tapi ia punya pena. Dan pena itu mengukir sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja.

Namun, dalam dunia modern yang penuh informasi, menulis pun tak selalu punya kekuatan. Kata-kata bisa dipakai untuk memanipulasi, untuk menipu, untuk melanggengkan kebodohan. Inilah paradoks zaman ini: semakin banyak tulisan, semakin sedikit makna. Di tengah bisingnya narasi yang saling bertabrakan, suara penulis yang jujur justru tenggelam. Maka, tantangan penulis hari ini bukan hanya menulis, tetapi menulis dengan keberanian, dengan integritas, dengan kesadaran bahwa menulis adalah perlawanan terhadap pelupaan.

Sartre, dalam esainya, menolak ide seni untuk seni. Ia percaya bahwa seni, terutama sastra, harus berada dalam dunia, bukan di luar dunia. Karena itu, menulis bukan sekadar kegiatan pribadi, melainkan tindakan publik. Seorang penulis bertanggung jawab atas dunia yang ia ciptakan melalui kata-katanya. Jika ia memilih untuk tidak menulis, ia sama saja menyerahkan dunia kepada mereka yang bicara demi kekuasaan. Di sini, Pramoedya menjadi teladan yang tak tergantikan. Ia menunjukkan bahwa menulis adalah keberanian untuk bertahan, untuk tetap manusia, bahkan ketika kemanusiaan itu sedang dirampas.

Di akhir hidupnya, Pramoedya tidak meminta maaf atas apa yang ia tulis. Ia tidak tunduk pada penyesalan. Ia tahu bahwa menulis adalah satu-satunya cara baginya untuk tetap hidup, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari sejarah bangsanya. Ia percaya bahwa menulis bukanlah jalan pintas menuju kemasyhuran, melainkan jalan panjang menuju kejujuran. Dan dalam dunia yang penuh dusta, kejujuran adalah hal paling radikal yang bisa dilakukan manusia.

Sartre menyebut bahwa menulis adalah tindakan untuk masa depan. Penulis tidak hanya berbicara kepada orang sezamannya, tapi juga kepada mereka yang belum lahir. Kata-katanya adalah warisan. Pramoedya memahami ini sepenuhnya. Maka meskipun ia dilarang, dibakar, dan dibungkam, ia tetap menulis. Dan hari ini, ketika banyak tokoh politik telah dilupakan, nama Pramoedya tetap diingat. Karena ia menulis.

Menulis bukan hanya kerja pikiran, tetapi kerja jiwa. Ia adalah upaya untuk memahami, untuk menyembuhkan, dan untuk melawan. Sartre, Camus, dan Pramoedya, meski datang dari latar yang berbeda, sama-sama percaya bahwa menulis adalah tindakan yang serius, penuh risiko, tapi tak tergantikan. Di zaman di mana segalanya bisa dibeli, menulis adalah satu-satunya cara untuk tetap bermartabat. Maka jika seseorang bertanya, “Mengapa menulis?”, jawaban terbaiknya adalah: karena jika tidak, kita akan hilang. Karena jika tidak, dunia akan dikuasai oleh mereka yang tak layak bicara. Dan karena dengan menulis, kita tidak hanya ada—kita menjadi manusia.

Abdul Karim

Guru matematika SMUTH 2000 - 2005 dan praktisi pendidikan matematika dan IT