Filosofi Wahyu Ilahi: Ketika Langit Berbicara kepada Bumi

Oleh Mohammad Adlany, Anggota Dewan Syura IJABI

Pernahkah kita merenung, dari mana sebenarnya manusia tahu tentang makna hidup, tujuan keberadaan, atau arah moral yang benar? Di tengah keterbatasan akal dan pengalaman, muncul satu sumber pengetahuan yang mengklaim berasal dari luar jangkauan manusia—wahyu ilahi. Inilah yang menjadi perhatian utama dalam filosofi wahyu, sebuah cabang reflektif yang mencoba memahami hakikat pesan langit kepada manusia bumi.

Apa itu wahyu Ilahi? Secara sederhana, wahyu (al-waḥy) berarti “bisikan”, “isyarat cepat”, atau “penyampaian secara tersembunyi”¹. Dalam konteks religius, wahyu adalah penyampaian pengetahuan dari Tuhan kepada manusia, khususnya kepada para nabi. Tapi dalam kacamata filosofis, wahyu adalah peristiwa transendental di mana Tuhan yang mutlak menjalin komunikasi dengan makhluk yang terbatas.

Filsuf Muslim seperti Ibn Sina menyatakan bahwa wahyu merupakan bentuk tertinggi dari hubungan akal manusia dengan Akal Aktif (al-‘aql al-fa‘‘āl), yang berfungsi sebagai perantara antara dunia Tuhan dan jiwa manusia². Artinya, wahyu tidak datang sembarangan, melainkan terjadi pada jiwa yang sangat murni dan telah mencapai puncak kesiapan akal dan spiritual.

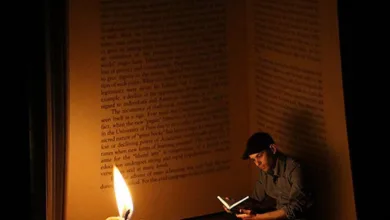

Mengapa wahyu penting bagi manusia? Dalam filsafat, manusia disebut sebagai makhluk berakal, tetapi akal manusia tetap terbatas dalam banyak hal. Maka, wahyu hadir sebagai cahaya pelengkap akal, menyampaikan kebenaran-kebenaran metafisis yang tidak dapat dicapai melalui eksperimen atau deduksi belaka.

Al-Farabi, dalam Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah, menyebut bahwa wahyu adalah bentuk tertinggi dari imajinasi yang terhubung dengan akal aktif, dan menjadi dasar munculnya syariat dalam masyarakat³. Artinya, wahyu adalah pondasi bagi peradaban dan moralitas, bukan sekadar ajaran personal.

Akal dan wahyu tidak bertentangan. Berbeda dari anggapan sebagian orang modern yang menganggap wahyu dan akal bertentangan, para pemikir klasik justru melihat keduanya sebagai dua cahaya dari sumber yang sama. Al-Ghazali, misalnya, menyebut bahwa akal adalah “landasan syariat”, dan tanpa akal manusia tak bisa memahami wahyu⁴. Bahkan dalam kitab Ihya’ ‘Ulum al-Din, ia menulis: “Akal adalah dasar, dan syariat adalah bangunan; bangunan tanpa dasar akan runtuh, dan dasar tanpa bangunan adalah sia-sia.”

Sedangkan Mulla Sadra meyakini bahwa wahyu adalah bentuk tertinggi pengetahuan, bahkan melampaui pengetahuan rasional dan intuitif⁵. Ia menekankan bahwa nabi bukan hanya penyampai wahyu, tapi juga saksi eksistensial akan realitas tertinggi (al-ḥaqq).

Wahyu adalah bahasa Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang tak terbatas bisa “berbicara” kepada manusia yang terbatas? Filosofi wahyu menjawab bahwa wahyu adalah taqayyud ilahi—bentuk pembatasan diri Tuhan agar makna-Nya bisa dimengerti manusia. Sayyid Muhammad Husain Thabathaba’i, dalam tafsirnya al-Mīzān, menyebut bahwa Al-Qur’an adalah kalam Tuhan dalam bentuk simbolis yang disesuaikan dengan struktur pemahaman manusia⁶.

Henry Corbin menyebut wahyu sebagai “huruf-huruf Tuhan yang hidup”—ia tidak bisa dibaca semata secara lahir, tetapi mesti diselami makna batinnya⁷.

Yang unik dari wahyu adalah ia tidak hanya memberi informasi, tapi juga mengubah jiwa manusia. Al-Qur’an menyebut dirinya sebagai “cahaya yang menerangi” (Q.S. An-Nisa: 174), bukan hanya sebagai kitab bacaan. Wahyu memanggil hati manusia untuk berubah, bertobat, menyadari siapa dirinya, dan ke mana ia akan kembali.

Dalam filsafat eksistensial Islam, wahyu bukan sekadar petunjuk, tapi panggilan ontologis agar manusia menyadari potensi penuhnya sebagai khalifah Tuhan di bumi.

Filosofi wahyu tidak sekadar bertanya, “Apakah wahyu itu benar?” tetapi juga, “Apa makna wahyu bagi eksistensiku?” Di tengah gelombang relativisme moral dan kekosongan spiritual zaman ini, wahyu hadir sebagai cahaya yang menuntun—dari yang tak terlihat menuju yang nyata, dari yang tak terbatas ke dalam ruang hati manusia.

Sejatinya, ketika kita membuka lembaran wahyu, kita sedang membuka dialog paling agung antara langit dan bumi.

Catatan Kaki

1. Raghib al-Isfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, entri “waḥy”.

2. Ibn Sina, al-Shifa’, bagian al-Nafs dan al-‘Aql, menjelaskan struktur hubungan antara jiwa dan Akal Aktif.

3. Al-Farabi, Ara’ Ahl al-Madinah al-Fadilah.

4. Al-Ghazali, al-Mustashfa, Jilid 1, menyebut akal sebagai syarat memahami nash.

5. Mulla Sadra, al-Asfar al-Arba‘ah, Jilid 7, membahas hierarki pengetahuan dari wahm, akal, kasyf, hingga wahyu.

6. Allamah Thabathaba’i, Tafsir al-Mizan, Jilid 1, hlm. 19-25, bahas makna kalam Tuhan dan hubungan wahyu dengan akal.

7. Henry Corbin, History of Islamic Philosophy.