Kebangkitan Al Husain : Membaca Struktur Religious Movement (RM) Tragedi Karbala

Oleh: Dr. Muhammad Ashar, Ketua Departemen Kaderisasi IJABI

Bila anda bertanya : bagaimana sih membaca agama secara komprehensif? Pertanyaan ini menuntut jawaban berciri struktural. Jawabannya harus memadukan beberapa unsur penopang agama. Tidak hanya dari sisi doktriner, namun juga melibatkan analisis institusional dan praktek keagamaan.

Ketiga unsur saling terkait. Anda tak bisa memahami agama secara utuh bila anda memisah-misahkan 3 elemennya ; doktriner, institusi dan praktek keagamaan. Bacalah Weber! Bukunya,”Protestant ethics and spirit of capitalism”, jika dianalisis, maka pembaca bisa melihat sejauh mana doktrin agama memberi pengaruh pada praktek dan institusi keagamaan. Sebenarnya Weber hendak menunjukkan bahwa akar Kapitalisme bukan sekularisme. Kapitalisme memiliki akar religiusitas!!

Sejarah lahirnya Protestan adalah sejarah pergolakan dan perlawanan. Didalam tubuh agama Kristen terjadi krisis. Dominasi Katolik lambat laun mulai tergerus. Martin Luther menentang dominasi gereja Katolik Roma. Salah satunya perlawannya terhadap praktek indulgensi dan otoritas kepausan.

Sejarah agama-agama adalah sejarah pergolakan dari dalam. Ketika ada krisis maka destabilisasi otoritas terjadi. Secara sosiologis, fenomena ini terkait dengan praktik keagamaan dalam wujud Religious Movement (Gerakan Keagamaan). Gerakan keagamaan diwujudkan dalam 3 model : Endogenous, exogenous & generative religious movement (Becker, Rubin & Woessmann, 2023).

Endogenous RM adalah perubahan muncul dari dalam. Ada krisis internal. Ada tuntutan atas ketidakpuasan terhadap otoritas. Exogenous RM lebih melihat faktor eksternal yang berpengaruh pada pertumbuhan atau krisis pada agama. Adapun generative RM tidak lain, lahirnya sebuah agama baru. Secara teoritik dikenal dengan istilah New Religious Movement.

Mengapa perubahan terjadi? Jawabannya terletak pada peran yang dijalankan oleh agama. Apakah agama digunakan sebagai sebagai alat penindasan? Ataukah agama diperankan sebagai instrumen untuk kemajuan kehidupan manusia. Mari kita cermati.

Agama yang digunakan sebagai alat penindas adalah fase dimana agama akan mengalami dekadensi dan deklinasi Dimata publik. Mencuat ketidakpuasan internal (endogenous crisis). Menciptakan perlawanan dan pergolakan. Muncul tokoh-tokoh kunci, simbol perlawanan.

Mereka menjadi simbol kebudayaan. Menghadirkan citra positif bagi mereka pendamba keadilan. Menjadi inspirasi. Mereka mereproduksi satu bentuk kebudayaan: culture of martyrdom! Budaya kesyahidan! Di era ini, anda bisa menyaksikan budaya kesyahidan itu di Gaza. Dunia menyaksikan genosida. Tapi sebenarnya dunia menyaksikan pertunjukan kesyahidan.

Para pejuang Palestina memekikkan slogan free..free Palestine. Mereka mewariskan “wasiat” : “Beware of natural death. Don’t die except in a shower of bullet!”. Pada tanggal 10 Oktober 681 M, cucunda Nabi, Al Husain as meneriakkan hal yang sama : “Bila agama Muhammad tak tegak kecuali dengan darahku, wahai pedang-pedang, ambillah aku!”.

Bila Palestina menghadapi krisis yang bersumber dari luar (exogenous crisis) maka Tragedi Karbala sebaliknya. Bila Palestina menghadapi musuh dari luar. Imam Husain berjuang melawan para perompak di jalan agama kakeknya. Proses kesyahidan Al Husain adalah obat Endogenous crisis. Kanker ditubuh Agama Muhammad harus dibersihkan dengan darahnya. Darah para syuhada Karbala.

Struktur perlawanan Al Husain memiliki 3 unsur utama : 1) Sang Martir/The Leader 2) Martyr’s supporter dan 3) cultural context (Latar konteks budaya) yang terdiri atas body of politics, cultural symbol Dan collective meaning. Mari mendedahnya satu persatu.

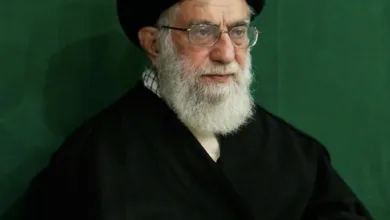

Sang Martir adalah sosok utama simbol perlawanan. Pada dirinya, termanifestasi citra manusia agung. Al Husain adalah cucunda Nabi. Salah satu pemuda ahli surga. Ketinggian spritualitas, intelektualitas dan moralitasnya tak teragukan. Teladan abadi yang sangat dihormati. Kontras dengan musuhnya, Yazid, sosok yang merepresentasikan kedangkalan spritualitas, intelektualitas dan moral.

Al Husain adalah The Great Man (manusia besar). Manusia besar seperti percikan api yang membakar kayu bakar kemudian meledak dan mengubah sejarah dalam waktu singkat (Rakhmat, 2021). Al Husain telah mengubah sejarah. Melawan para perompak agama kakeknya. Tragedi Karbala adalah bentuk perbaikan internal atau Endogenous religious movement dalam tubuh Islam. Al Husain dan pasukannya berhasil dalam misinya. Darah mengalahkan pedang!!

Unsur kedua adalah martyr’s supporters. Al Husain dikelilingi pecinta setia (strong supporters). Kesetiaan mereka teruji dalam sejarah. Mereka berlomba menjemput syahadah. Keluarga Paman Nabi, Abu Thalib, paling banyak mempersembahkan turunan terbaik mereka sebagai syahadah. Lihatlah kelincahan pemuda berparas Rasulullah, Ali Akbar, putra Al Husain. Memetik kepala ratusan musuhnya. Lalu syahid dipangkuan ayah tercinta. Saksikan kebiadaban musuh, memanah tubuh mungil bayi Ali Asghar. Saksikan pula keperkasaan, Abu Fadl Abbas, saudara dan pemegang bendera Al Husain.

Lihatlah Said bin Abdullah Al Hanafi, sahabat Imam Husain. Menjadikan tubuhnya sasaran anak panah, melindungi Al Husain disaat shalat. Ia roboh dalam kecintaan. Dengarlah Jun, menerjang musuh sambil bersyair : “saksikanlah persembahan seorang berkulit hitam. Saksikan keberanian seorang Afrika di arena. Aku akan membela Al Husain dan tak akan diam. Kematian dipihak Al Husain adalah jalan surga”.

Kekuatan strong supporter tak berhenti pada peristiwa Karbala saja. Pasca perang, putra dan saudari Al Husain, Imam Ali Zainal Abidin dan Zainal Al Kubra, menjadi pewarta tragedi. Pelanjut tradisi perlawanan. Mewariskan collective memory tantang pengorbanan Ahlul Bayt Nabi. Menjadi inspirasi abadi, tidak hanya dikalangan pengikut Ahlul Bayt tapi juga dunia. Masuklah dalam barisan Al Husain. Transmisikan collective memory ini pada generasi selanjutnya.

Unsur ketiga adalah latar konteks kultural (cultural context) yang terdiri 3 elemen kunci. Pertama, body of politics yang dimaknai sebagai latar kontestasi peristiwa Karbala. Emperium Bani Umayyad versus Ahlul Bayt Nabi. Yazid vs Al Husain. Kontestasi yang terlahir jauh sebelum Tragedi Karbala. Hasil pergumulan kuasa pasca kenabian. Saat Imam Ali menjadi Khalifah, Muawiyah menentangnya. Ketika Al Hasan menggantikan Ayahnya, Muawiyah berontak. Pergumulan kuasa yang sebenarnya bisa ditelusuri jauh bahkan di era kenabian. Salah satu tokoh penentang Sang Nabi adalah Abu Sofyan, ayah Muawiyah. Puncaknya di Tragedi Karbala.

Kedua, simbol kultural (cultural symbol). Imam Husain adalah sosok martir yang menginspirasi. Ia adalah tokoh oposisi menentang penguasa. Al Husain dan pengikutnya dicitrakan korban kebiadaban Yazid. Al Husain disimbolkan sebagai martir. Kesyahidannya di peringati dan menjadi inspirasi perlawanan kepada Yazid. Badai balas dendam, Mukhtar Ats Tsaqafi adalah eksemplarnya. Kekuasaan Yazid menjadi keropos dan runtuh. Tragedi Karbala, mengundang respon positif yang memang menjadi tujuan revolusi Al Husain. Agama Muhammad kembali dimurnikan.

Ketiga, memori kolektif (collective memory). Apa sih memori kolektif itu? Memori kolektif (Collective memory) secara teoritik terarah pada peristiwa yang menginspirasi suatu kelompok. Didalam memori kolektif ada intensi yang tetap harus dijaga. Jalannya lewat ritualitas. Ritualitas menjaga memori kolektif. Ritualitas memperkokoh konsolidasi internal disaat suatu kelompok menghadapi krisis dan konflik. Inilah aspek penting memelihara ritual Tragedi Karbala.

Peristiwa Karbala melahirkan tradisi kesyahidan. Tradisi Kesyahidan dapat dilihat sebagai social archetype (DeSoucey, Pozner, Fields, Dobransky& Fine, 2008). Archetype adalah tata nilai yang polanya bersifat universal. Tercermin pada setiap sejarah tradisi kesyahidan. Jung menyebut Archetype sejenis alam bawah sadar kolektif. Di transmisikan melalui literatur dan carita-cerita rakyat. Dengan kata lain, Tradisi Karbala berciri universal. Menjadi inspirasi, bukan hanya bagi Islam tapi juga dunia. Warisan Islam bagi Dunia.

Sumber Bacaan

Becker, Sascha O. Rubi , Jered &Woessmann, Ludger. 2023. Religion and Growth. IZA DP Not. 16494. Institute of Labor Economics. Bonn Germany

DeSoucey, Michaela. Pozner, Jo-ellen. Fields, Corey. Dobransky, Kerry & Fine, Gary Alan. 2008. Memory and Sacrifice : Embodied Theory of Martyrdom. Cultural Sociology. Vol.2. No.1 : 99-121

Loadenthal, Michael. 2014. “Reproducing a culture of Martyrdom : The Role of the Palestinian Mother in Discourse Construction, Transmission and Legitimization.” In Motherhood and War : International Perspective. New York,NY : Palgrave Macmillan : 181-206

Rakhmat, Jalaluddin. 2021. Rekayasa Sosial : Reformasi, Revolusi dan Relasi Media-Agama atas Kuasa. Simbiosa Rekatama Media. Bandung.

Dr. Muhammad Ashar

Ketua Departemen Kaderisasi PP IJABI