Oleh: Dr. Dimitri Mahayana (Sekretaris Dewan Syura IJABI)

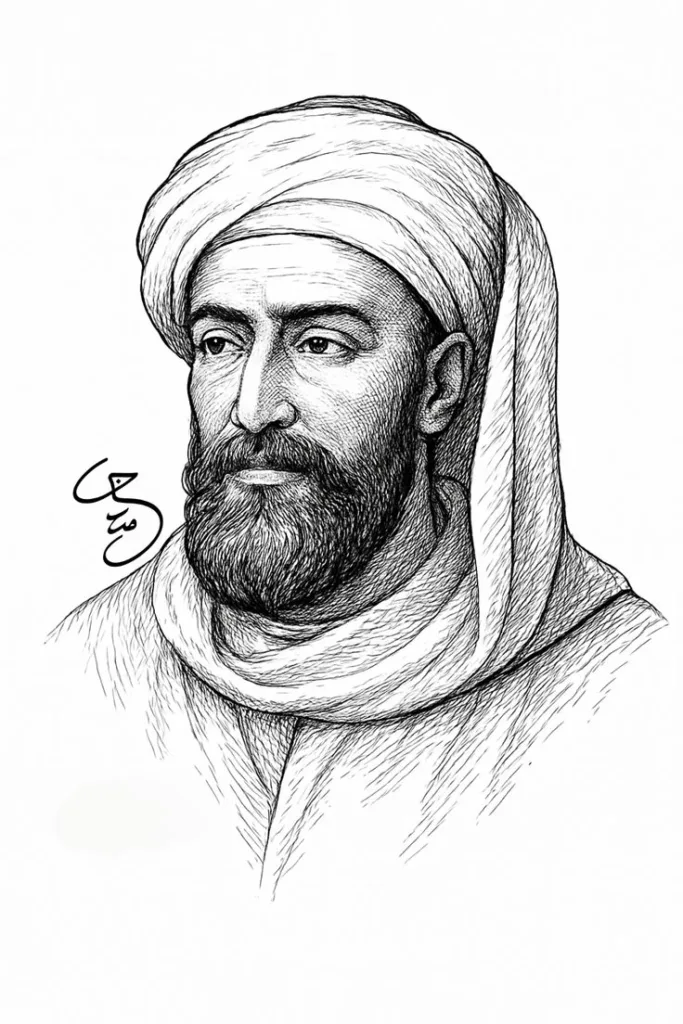

Pada tahun 922 M, di tepi Sungai Tigris di Baghdad, seorang sufi bernama Husayn ibn Mansur al-Hallaj berdiri di hadapan tiang gantungan. Tubuhnya telah dipenuhi luka, tangan dan kakinya dipotong, namun matanya tetap bersinar dengan cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ia dituduh kafir karena seruannya yang kontroversial, “Ana al-Haqq” (Aku adalah Kebenaran), yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai penghujatan. Namun, bagi Al-Hallaj, itu adalah pengakuan fana, lenyapnya ego di hadapan Kebenaran Tuhan.

Ketika tali penggantung melilit lehernya, ia tersenyum dan berdoa, “Ya Tuhan, ampuni mereka yang mengira telah membunuhku, sebab mereka tak tahu bahwa aku telah lenyap dalam-Mu.”

Dalam momen kematiannya, Al-Hallaj menemukan kebahagiaan sejati: bersatunya jiwa dengan Sang Haqq, kebahagiaan yang tak terikat oleh dunia, bahkan oleh kematian itu sendiri. Kisah ini menjadi titik awal untuk memahami konsep kebahagiaan menurut Al-Hallaj, yang bukanlah kenikmatan duniawi, melainkan penyatuan total dengan Tuhan melalui fana.

Terjemahan Beberapa Larik Thawasin Al-Hallaj

Dengan mata hati, aku menatap Tuhanku, dan bertanya, “Siapa Engkau?” Ia menjawab, “Kamu!” Namun, bagi Allah, “di mana” tak pernah ada. Tak ada tempat untuk melihat wajah-Nya. Tak ada gambar yang mampu merangkum keberadaan-Nya, yang memungkinkan kita membayangkan kehadiran atau ketiadaan, atau bahkan sebuah lokasi. Sebab, Allah meliputi setiap “di mana”, termasuk titik yang bukan tempat. Maka, di mana engkau? Wahai sepasang sayap, yang bergetar dengan persembahanmu!

Apa Yang Dikandung Larik-Larik Ini?

Teks Thawasin karya Al-Hallaj adalah permata sastra sufi yang memadukan kepekaan puitik dengan kedalaman metafisik. Bahasanya sederhana namun sarat makna, mengalir seperti puisi yang menari di antara paradoks dan keabadian. Dalam terjemahan di atas, gaya sastra yang lembut namun mutakhir diupayakan untuk menangkap nuansa puitik aslinya, dengan pilihan kata seperti “mata hati” dan “bergetar dengan persembahanmu” yang mencerminkan keintiman spiritual sekaligus sentuhan modern yang relatable.

Struktur teks ini menggunakan bahasa paradoksal, ciri khas sastra sufi, seperti dalam frasa “Siapakah Kamu?” Ia menjawab: “kamu”. Ini menyingkap konsep wahdat al-wujud (kesatuan wujud) dengan cara yang mengejutkan namun mendalam. Penggunaan kata “di mana” yang diulang-ulang menegaskan ketidakterbatasan Allah, yang melampaui ruang dan waktu.

Gaya ini mencerminkan balaghah sufistik, di mana kebenaran ilahi disampaikan melalui metafora dan kontradiksi yang memaksa pembaca untuk merenung lebih dalam. Misalnya, “Wahai sepasang sayap, yang bergetar dengan persembahanmu!” adalah metafora indah yang menggambarkan jiwa manusia sebagai burung yang bergetar dalam kerinduan kepada Tuhan, sebuah citra yang kaya akan visualisasi dan emosi.

Ritme teks ini menciptakan efek musikal melalui pengulangan dan antitesis, seperti “tiada tempat” dan “tiap hunian”. Dalam bahasa Arab asli, ritme ini diperkuat oleh saj‘(prosa berirama), yang dalam terjemahan diupayakan dipertahankan melalui alur kata yang lembut dan berirama. Keindahan teks ini terletak pada kemampuannya menyatukan kesederhanaan leksikal dengan kompleksitas makna, menjadikannya sebuah karya sastra yang tak hanya indah, tetapi juga mengundang kontemplasi spiritual.

Analisis Kepribadian Al-Hallaj dan Kisah Hidupnya

Al-Hallaj, atau Husain bin Mansur al-Hallaj (858–922 M), adalah sosok sufi yang kontroversial namun penuh pesona. Ia dikenal sebagai “martir cinta ilahi” karena keberaniannya mengungkapkan pengalaman spiritualnya secara terbuka, yang pada akhirnya membawanya pada eksekusi di Baghdad. Kepribadiannya mencerminkan perpaduan antara keberanian, kerendahan hati, dan kerinduan mendalam kepada Allah. Ia bukan hanya seorang mistikus, tetapi juga seorang penyair, teolog, dan pengelana yang menjelajahi dunia untuk menyebarkan cinta ilahi. Namun, pernyataannya yang terkenal, “Ana al-Haqq” (Aku adalah Kebenaran), dianggap sebagai penghujatan oleh sebagian ulama ortodoks, meskipun dalam konteks sufistik, ini adalah ekspresi dari peleburan diri dalam kehadiran Allah.

Jubah Tua dan Kasih Pada Kalajengking

Ketika ia mulai menempuh jalan ini, ia hanya mempunyai sehelai jubah tua dan dan bertambal yang telah dikenakannya selama bertahun-tahun. Suatu hari, jubah itu diambil secara paksa, dan diketahui bahwa ada banyak kutu dan serangga bersarang di dalamnya –yang salah satunya berbobot setengah ons. Pada kesempatan lain, ketika ia memasuki sebuah desa, orang-orang melihat kalajengking besar yang mengikutinya. Mereka ingin membunuh kalajengking itu, ia menghentikan mereka seraya mengatakan bahwa kalajengking itu telah bersahabat dengannya selama dua belas tahun, tampaknya ia sudah sangat lupa pada nyeri dan sakit jasmani.

Kasih Pada Para Narapidana dan Tujuan Kemartiran

Al-Hallaj dijebloskan ke penjara.

Pada malam pertama sewaktu ia dipenjara, para sipir penjara mencari-carinya. Mereka heran. Ternyata selnya kosong.

Pada malam kedua, bukan hanya al-Hallaj yang hilang, penjara itu sendiri pun hilang!

Pada malam ketiga, segala sesuatunya kembali normal. Para sipir penjara itu bertanya, di mana engkau pada malam pertama? Ia menjawab, “pada malam pertama aku ada di hadirat Allah. Karena itu aku tidak ada di sini. Pada malam kedua, Allah ada di sini, karenanya aku dan penjara ini tidak ada. Pada malam ketiga aku disuruh kembali!”

Beberapa hari sebelum dieksekusi, ia berjumpa dengan sekitar tiga ratus narapidana yang ditahan bersamanya dan semuanya dibelenggu. Ia berkata bahwa ia akan membebaskan mereka semua, mereka heran karena ia berbicara hanya tentang kebebasan mereka dan bukan kebebasannya sendiri. Ia berkata kepada mereka: “Kita semua dalam belenggu Allah di sini. Jika kita mau, kita bisa membuka semua belenggu ini,” kemudian ia menunjuk belenggu-belenggu itu dengan jarinya dan semuanya pun terbuka. Para narapidana pun heran bagaimana mereka bisa melarikan diri, karena semua pintu terkunci. Ia menunjukkan jarinya ke tembok, dan terbukalah tembok itu. “Engkau tidak ikut bersama kami?” tanya mereka.

“Tidak, ada sebuah rahasia yang hanya bisa diungkapkan di tiang gantungan!” jawabnya Esoknya, para sipir penjara bertanya kepadanya tentang yang terjadi pada narapidana lainnya. Ia menjawab bahwa ia telah membebaskan mereka semua. “Mengapa engkau tidak sekalian pergi?” tanya mereka. “Dia mencela dan menyalahkanku. Karenanya aku harus tetap tinggal di sini untuk menerima hukuman,” jawabnya

Eksekusi Bak Taman Mawar Kekasih

Pada hari itu, 27 Maret 922, Syeikh Husein Manshur Al-Hallaj melangkah menuju tiang gantungan. Dunia terdiam, seolah angin pun menahan napas. Langkahnya ringan, hati tenang, bagai kekasih yang pulang menuju pelukan Sang Kekasih. Dalam sunyi yang merengkuh, ia berjalan, wajahnya berseri bagaikan bulan purnama yang menyapa malam.

Abu Al-Harits Al-Sayyaf, sang algojo, melangkah dengan dada membusung, wajahnya penuh keangkuhan. Tamparannya mendarat di pipi Al-Hallaj, pukulannya menghantam hidung hingga darah mengalir, membasahi jubah putihnya bagaikan kelopak mawar yang gugur. Namun, Al-Hallaj, seperti dikatakan para saksi, hanya tersenyum lembut. Ia sujud, menyentuh bumi dengan dahi, dan berbisik kepada Sang Pencipta:

Tuhanku, kini aku telah tiba di Rumah Idaman,

Di sini aku menyaksikan keajaiban-Mu yang memukau jiwa.

Dari hatinya yang penuh cinta, mengalir doa, bagai aliran sungai yang jernih menuju lautan abadi:

Oh, Tuhanku, mereka hamba-hamba-Mu,

Berkumpul di sini, membunuhku dengan api semangat,

Demi agama-Mu, demi mendekat pada-Mu.

Ampunilah mereka,

Sebab andai Kau singkapkan rahasia-Mu padaku kepada mereka,

Takkan mereka lakukan apa yang mereka lakukan.

Andai Kau tutup mata-hatiku, seperti mata-hati mereka tertutup,

Takkan aku alami cobaan ini.

Segala puji hanya bagi-Mu, atas apa yang Kau putuskan,

Segala puji hanya bagi-Mu, atas apa yang Kau kehendaki.

Seperti burung yang lepas dari sangkar dunia, Al-Hallaj berdiri, hatinya menyanyi dalam harmoni cinta ilahi. Di antara dunia dan keabadian, ia menari, jiwa yang larut dalam lautan kasih, menuju pelukan Sang Maha.

Analisis Tafsir ‘Irfani dan Interpretasi Sufistik

Dari sisi tafsir ‘irfani (pengetahuan intuitif sufi), teks Thawasin ini adalah eksposisi dari konsep wahdat al-wujud, gagasan bahwa Allah adalah satu-satunya realitas sejati, dan segala sesuatu adalah manifestasi dari keberadaan-Nya. Frasa “Siapakah Kamu?” Ia berkata, “kamu” adalah inti dari pengalaman fana’ (peleburan diri dalam Allah), di mana batas antara “aku” dan “Dia” lenyap.

Dalam tradisi sufisme, ini bukanlah pernyataan egois, melainkan pengakuan bahwa jiwa manusia, dalam keadaan murni, adalah cerminan sifat-sifat ilahi. Al-Hallaj, melalui frasa ini, mengajak pembaca untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari keberadaan Allah, bukan entitas terpisah. Kalimat “Tiada di mana untuk melihat Wajah Tuhan” menegaskan sifat tanzīh Allah, yang melampaui ruang, waktu, dan bentuk fisik.

Dalam tafsir sufistik, ini merujuk pada konsep bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh kategori manusiawi seperti lokasi atau gambar. Namun, paradoksnya, Allah juga musyābih (hadir dalam segala sesuatu), seperti dinyatakan dalam Sebab, Allah meliputi setiap “di mana”, termasuk titik yang bukan tempat .

Ini mencerminkan dialektika sufi antara tanzīh (penyucian Allah dari sifat makhluk) dan tashbīh (penyerupaan Allah dengan ciptaan-Nya), yang disatukan dalam pemahaman bahwa Allah adalah segalanya. Metafora “Wahai sepasang sayap, yang bergetar dengan persembahanmu!” adalah simbol jiwa manusia yang merindu Allah, bergetar dalam zikir dan ibadah.

Dalam tradisi sufisme, sayap ini bisa diartikan sebagai dua aspek jiwa: jalāl (keagungan) dan jamāl (keindahan), yang keduanya mengarahkan manusia kepada Tuhan. “Persembahan” di sini merujuk pada amal, doa, dan cinta yang dipersembahkan kepada Allah, mencerminkan konsep ‘ubudiyyah (pengabdian total). Secara ‘irfani, teks ini juga menggambarkan perjalanan spiritual (suluk) menuju ma‘rifah (pengetahuan tentang Allah).

Pertanyaan “Di mana kamu?” adalah panggilan kepada jiwa untuk menyadari bahwa ia tidak terpisah dari Allah, melainkan selalu berada dalam kehadiran-Nya. Ini sejalan dengan ajaran sufi bahwa pencarian Allah bukanlah perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin menuju kesadaran akan keberadaan ilahi yang telah ada di dalam diri.

Thawasin Al-Hallaj adalah karya yang melampaui zaman, menggabungkan keindahan sastra, keberanian kepribadian, dan kedalaman tafsir sufistik. Bahasanya yang puitik membawa pembaca ke dalam ruang kontemplasi, sementara kisah hidup Al-Hallaj menginspirasi dengan keberanian dan cintanya yang tak kenal takut. Dari sisi ‘irfani, teks ini adalah peta perjalanan jiwa menuju Allah, mengajarkan bahwa cinta sejati adalah peleburan diri dalam kehadiran ilahi. Seperti sayap yang bergetar dalam doa, Al-Hallaj mengajak kita untuk terbang menuju Tuhan, dengan hati yang penuh kerinduan dan pengabdian.

Kebahagiaan Al-Hallaj dalam Berbagai Perspektif Filsafat dan Psikologi

Kebahagiaan menurut Al-Hallaj, yang berpuncak pada penyatuan dengan Tuhan melalui fana, dapat dianalisis melalui berbagai perspektif filsafat dan psikologi, masing-masing menawarkan sudut pandang unik tentang bagaimana kebahagiaan ini terwujud.

Filsafat Plato

Plato memandang kebahagiaan (eudaimonia) sebagai pencapaian kebaikan tertinggi melalui kontemplasi Ide yang sempurna, yaitu Kebenaran. Bagi Al-Hallaj, seruan “Ana al-Haqq” mencerminkan kontemplasi Kebenaran Ilahi, di mana jiwa melampaui dunia material untuk bersatu dengan Ide tertinggi, yaitu Tuhan. Kebahagiaan Al-Hallaj selaras dengan Plato karena ia menemukan sukacita dalam pengenalan hakikat ilahi, bukan dalam kenikmatan duniawi.

Filsafat Diogenes

Diogenes, sang sinis, menganggap kebahagiaan terletak pada kesederhanaan dan kebebasan dari keinginan material. Al-Hallaj, dengan konsep faqr-nya, hidup dalam kemiskinan spiritual dan material, menolak keterikatan duniawi. Namun, tidak seperti Diogenes yang fokus pada otonomi individu, kebahagiaan Al-Hallaj berpusat pada penyerahan total kepada Tuhan, menjadikan faqr bukan hanya gaya hidup, tetapi jalan menuju penyatuan mistik.

Filsafat Epicurus

Epicurus mendefinisikan kebahagiaan sebagai ataraxia (ketenangan jiwa) melalui penghindaran penderitaan dan pencarian kenikmatan sederhana. Meski Al-Hallaj merangkul penderitaan sebagai bagian dari cinta ilahi, kebahagiaannya memiliki kemiripan dengan ataraxia dalam ketenangan batin yang ia temukan di tengah eksekusi. Bagi Al-Hallaj, penderitaan bukanlah musuh, melainkan jalan menuju ketenangan sejati dalam Tuhan.

Filsafat Epictetus

Epictetus, seorang Stoik, mengajarkan bahwa kebahagiaan dicapai dengan menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada kebajikan batin. Al-Hallaj menunjukkan sikap stoik dalam menghadapi kematiannya, menerima hukuman dengan sukacita karena ia melihatnya sebagai kehendak Tuhan. Kebahagiaannya terletak pada kebebasan batin, di mana ia tetap bahagia meski tubuhnya dihancurkan, karena jiwanya telah menyatu dengan Kebenaran.

Filsafat Plotinus

Plotinus, dalam Neoplatonisme, menganggap kebahagiaan sebagai penyatuan jiwa dengan Yang Satu (The One). Ini sangat selaras dengan pandangan Al-Hallaj tentang fana dan wahdat al-wujud. Bagi Plotinus, jiwa harus meninggalkan dunia material untuk kembali ke sumbernya; bagi Al-Hallaj, fana adalah proses serupa, di mana ego lenyap dan jiwa bersatu dengan Haqq, menghasilkan kebahagiaan tertinggi.

Filsafat Al-Farabi

Al-Farabi memandang kebahagiaan sebagai pencapaian kebajikan intelektual dan moral melalui pengetahuan tentang Tuhan. Al-Hallaj, melalui pengalaman mistiknya, mencapai pengetahuan intuitif (ma‘rifah) tentang Tuhan, yang ia ungkapkan dalam “Ana al-Haqq.” Kebahagiaannya adalah hasil dari ma‘rifah ini, yang melampaui pengetahuan rasional dan menyatu dengan pengalaman langsung akan kehadiran Tuhan.

Filsafat Al-Ghazali

Al-Ghazali mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada mengenal dan mencintai Tuhan melalui hati yang suci. Al-Hallaj mencerminkan ini melalui tawba dan faqr, di mana ia membersihkan jiwanya dari ego untuk mencintai Tuhan sepenuhnya. Bagi Al-Ghazali, kebahagiaan adalah kedekatan dengan Tuhan; bagi Al-Hallaj, ini adalah lenyapnya diri dalam Kebenaran Ilahi.

Al-Hikmah al-Muta‘aliyyah Mulla Sadra

Mulla Sadra, dalam filsafatnya, menganggap kebahagiaan sebagai perjalanan jiwa menuju kesempurnaan melalui gerak substansial (harakah jawhariyyah). Al-Hallaj mewujudkan ini melalui transformasi spiritualnya, dari manusia biasa menjadi martir yang lenyap dalam Tuhan. Kebahagiaannya adalah puncak gerak jiwa menuju kesatuan dengan Tuhan, seperti yang digambarkan dalam Tawasin.

Idealisme Jerman

Menurut Idealisme Jerman, khususnya Hegel, kebahagiaan terkait dengan kesadaran diri yang menyatu dengan Absolut. Al-Hallaj, dengan “Ana al-Haqq,” menunjukkan kesadaran diri yang melampaui ego individual untuk menyatu dengan Kebenaran Absolut. Kebahagiaannya adalah dialektika antara fana dan baqa, di mana kontradiksi duniawi terselesaikan dalam kesatuan ilahi.

Fenomenologi Husserl

Husserl menekankan kesadaran murni (pure consciousness) sebagai inti pengalaman. Al-Hallaj, dalam pengalaman mistiknya, mencapai kesadaran murni di mana dunia fenomenal lenyap, dan hanya Kebenaran Tuhan yang tersisa. Kebahagiaannya adalah pengalaman fenomenologis langsung akan Haqq, bebas dari ilusi dunia.

Eksistensialisme Heidegger dan Kierkegaard

Heidegger melihat kebahagiaan dalam keautentikan melalui Sorge (kepedulian) terhadap Being. Al-Hallaj hidup secara autentik, menghadapi kematian dengan penerimaan karena ia peduli pada Kebenaran Tuhan. Kierkegaard, dengan “lompatan iman,” melihat kebahagiaan dalam hubungan paradoksal dengan Tuhan. Al-Hallaj mewujudkan lompatan ini melalui “Ana al-Haqq,” mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan meski dunia menolaknya.

Psikologi Abraham Maslow

Maslow menggambarkan kebahagiaan sebagai aktualisasi diri, sering melalui pengalaman puncak (peak experiences). Al-Hallaj mengalami puncak mistik dalam penyatuan dengan Tuhan, di mana ia menemukan kebahagiaan transenden yang melampaui kebutuhan dasar manusia. Pengalaman “Ana al-Haqq” adalah puncak aktualisasi dirinya sebagai hamba yang lenyap dalam Tuhan.

Psikologi Positif Seligman

Martin Seligman menekankan kebahagiaan melalui makna hidup dan hubungan positif. Al-Hallaj menemukan makna tertinggi dalam hubungannya dengan Tuhan, yang memberinya sukacita bahkan di tengah penderitaan. Kebahagiaannya mencerminkan konsep flourishing Seligman, di mana ia berkembang melalui cinta dan pengabdian kepada Sang Haqq. Al-Hallaj telah mencapai puncak dari pleasant life, engaged life dan sekaligus meaningful life. Ia menjadi contoh teladan manusia yang senantiasa bahagia, dan menebarkan kebahagiaan dengan kasih saying dan pemaafan. Dan ia menjadi contoh teladan mereka yang senantiasa terlibat dalam memperbaiki manusia lain untuk lebih bahagia dan lebih dekat dengan kebahagiaan abadi.

Perspektif Iqbal dan Rumi

Muhammad Iqbal melihat kebahagiaan dalam penguatan khudi (diri) yang menyatu dengan Tuhan melalui perjuangan spiritual. Al-Hallaj, meski lenyap dalam fana, memperkuat khudi-nya melalui keberanian menyatakan kebenaran. Rumi, yang terinspirasi oleh Al-Hallaj, menggambarkan kebahagiaan sebagai tarian jiwa dalam cinta ilahi, seperti yang tercermin dalam Masnawi. Bagi keduanya, kebahagiaan Al-Hallaj adalah manifestasi cinta yang membakar ego hingga jiwa bersatu dengan Tuhan.

Dan Darah Al Hallaj pun Tuliskan, Allah, Allah Allah

Kredo “Ana al-Haqq” (Aku adalah Kebenaran) bukanlah sekadar ungkapan mistik, melainkan pilar Sophia Perennis—kebijaksanaan abadi yang melintasi budaya dan zaman. Lao Tsu, dalam Tao Te Ching, melihat Tao sebagai esensi yang menyatu dengan jiwa. Parmenides menyatakan bahwa Being adalah satu, tak terpisah dari realitas ilahi. Heraclitus menganggap Logossebagai jembatan antara manusia dan Tuhan. Hermes Trismegistus mengajarkan manusia sebagai cerminan ilahi. Plotinus, melalui The One, memandang jiwa kembali ke sumbernya. Mulla Sadra, dalam al-Hikmah al-Muta’aliyyah, melihat eksistensi sebagai perjalanan menuju kesatuan dengan Allah.

Baruch Spinoza menggambarkan Tuhan sebagai substansi tunggal. Alfred North Whitehead berbicara tentang proses kosmik yang menyatukan manusia dan ilahi. Martin Heidegger menyingkap Being sebagai kehadiran tak terbatas. Fritjof Capra dan Seyyed Hossein Nasr menekankan kesatuan spiritual dan ekologis, sementara Emanuele Severino melihat realitas sebagai keabadian. Tanpa Sophia Perennis, agama kehilangan ruhnya, menjadi dogma kosong yang menindas alih-alih membebaskan.

Al-Hallaj, seperti Imam Husain, menyambut kematian dengan sukacita sebagai syuhada cinta ilahi. Pada 922 M di Baghdad, saat batu-batu dilemparkan kepadanya, ia berdoa, “Ya Allah, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu.” Menghadapi pedang algojo, ia tersenyum, berkata, “Kini aku pulang kepada-Mu.” Bagi Al-Hallaj, kematian adalah pintu menuju kesatuan dengan Allah, puncak kerinduan yang membakar jiwanya. “Ana al-Haqq” adalah pengakuan bahwa inti terdalam jiwa manusia tak terpisah dari Yang Ilahi, sebuah pesan yang tertulis dengan darahnya dalam memoria collectivapara pencari Tuhan. Dari abad ke-10 hingga kini, kisahnya menggema di hati mereka yang merindu kebenaran, menjadi lentera di tengah kegelapan duniawi.

Perjuangan dan pengorbanan Al-Hallaj dapat dianalisis melalui lensa filsafat modern dan pemikiran Islam progresif. Kurt Gödel, dengan teorema ketidaklengkapan, menunjukkan bahwa kebenaran seperti “Ana al-Haqq” melampaui sistem formal dogma agama, tak terjangkau oleh logika ortodoks. Jean-François Lyotard, melalui differend, melihat Al-Hallaj sebagai korban ketidakadilan narasi hegemonik, di mana suara mistiknya tak bisa diakomodasi oleh wacana dominan. Jürgen Habermas, dengan teori komunikasi, memandang Al-Hallaj sebagai pelaku tindakan komunikatif yang mencoba membangun pemahaman bersama tentang ilahi, meski ditolak otoritas.

Ferdinand de Saussure, melalui semiotika, akan melihat “Ana al-Haqq” sebagai tanda yang mengguncang struktur bahasa agama, menantang makna konvensional. Michel Foucault, dalam analisis kuasa, memandang eksekusi Al-Hallaj sebagai upaya hegemoni untuk mendisiplinkan tubuh dan jiwa yang menentang wacana resmi. Jacques Derrida, dengan dekonstruksi, melihat pernyataan Al-Hallaj sebagai penghancuran dikotomi manusia-Tuhan, membuka makna tak terbatas. Bruno Latour, melalui teori jaringan aktor, memandang Al-Hallaj sebagai simpul dalam jaringan spiritual yang menghubungkan manusia, Tuhan, dan komunitas pencari, dengan darahnya sebagai medium pengikat.

Ali Shariati, dengan visi Islam revolusioner, akan melihat Al-Hallaj sebagai simbol perlawanan terhadap tirani, serupa dengan Imam Husain, yang mengorbankan diri demi kebenaran. Syahid Morteza Muthahhari, dalam filsafat Islamnya, akan memandang Al-Hallaj sebagai representasi ‘irfan sejati, di mana kesatuan dengan Allah adalah puncak kebebasan manusia, melampaui rantai dogma dan kuasa.

Darah Al-Hallaj menuliskan Allah, Allah, Allah dalam sungai kesadaran umat manusia. Ia adalah suara yang tak terbungkam, cahaya yang tak padam meski tubuhnya hancur. Dalam Sophia Perennis, ia mengajarkan bahwa kebenaran sejati adalah kesatuan dengan ilahi, sebuah pesan yang hidup dalam hati para pencari, melintasi zaman dan penindasan. Dengan pengorbanannya, Al-Hallaj menjadi martir asmara, menorehkan cinta ilahi dalam memori kolektif, mengalir abadi seperti sungai yang tak pernah kering.

Natijah

Kebahagiaan menurut Al-Hallaj adalah penyatuan dengan Sang Haqq melalui fana, sebuah keadaan di mana ego lenyap dan jiwa menjadi cermin Kebenaran Tuhan. Kisah kematiannya menunjukkan bahwa kebahagiaan ini tidak terikat pada dunia, melainkan pada pengalaman mistik yang transenden. Puisi dari Tawasin menggambarkan perjalanan ini dengan penuh paradoks dan simbolisme, mencerminkan kepribadian Al-Hallaj yang berani dan tafsir ‘irfani yang mendalam.

Dari perspektif filsafat dan psikologi, kebahagiaan Al-Hallaj selaras dengan pencarian kebenaran, kebebasan batin, dan aktualisasi diri, menjadikannya teladan abadi bagi mereka yang merindu Tuhan. Dalam retak hati, pedih rindu, dan kemiskinan jiwa, Al-Hallaj menemukan satu kebahagiaan: menjadi satu dengan Sang Maha.

Hal lain yang benar-benar membedakan Al Hallaj adalah, _ Sang Wali ini , dengan kesadaran penuh melalui inspirasi Ilahiah_, sadar penuh bahwa ia harus menerima dengan sukarela takdir untuk dieksekusi sebagai martir_ karena melaluinya dirinya akan luruh bak lilin yang menjadi Suar melintasi ruang , waktu, dan melintasi mazhab dan agama , melampaui ilmu tasauf, ‘irfan, filsafat maupun sains ; untuk menuliskan asas dasar Sophia Perenialis dan aspek fundamental seluruh agama dan kebenaran, yakni Ana al-Haqq. Melalui postulat ini, sejatinya hubungan eksistensial manusia dengan Sang Maha Wujud terpancar, dan menjadi fundamen seluruh nilai kebaikan, keindahan dan kebenaran dalam kehidupan manusia.

Jadi, bagi penulis, kebahagiaan tertinggi Al-Hallaj adalah menjadi Martir demi Kekasih sembari menebarkan ajakan pada semesta , -terkhusus manusia dan kemanusiaan-, untuk selalu merindukan ber”satu” kembali, – dalam keadaan “tanpa jarak” dengan Al-Haqq. Sungguh, bak kata cucu Nabi Saw di hadapan Ibnu Ziyad,”Maa roaitu illa jamiilan”.

Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa Aali Sayyidina Muhammad wa ’ajjil farajahum

Wa maa taufiiqii illa billah ‘alaihi tawakkaltu wa ilaihi uniib