Oleh Prof. Dr. Abad Badruzaman, Lc., M.Ag., Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir UIN SATU (Sayyid Ali Rahmatullah) Tulungagung.

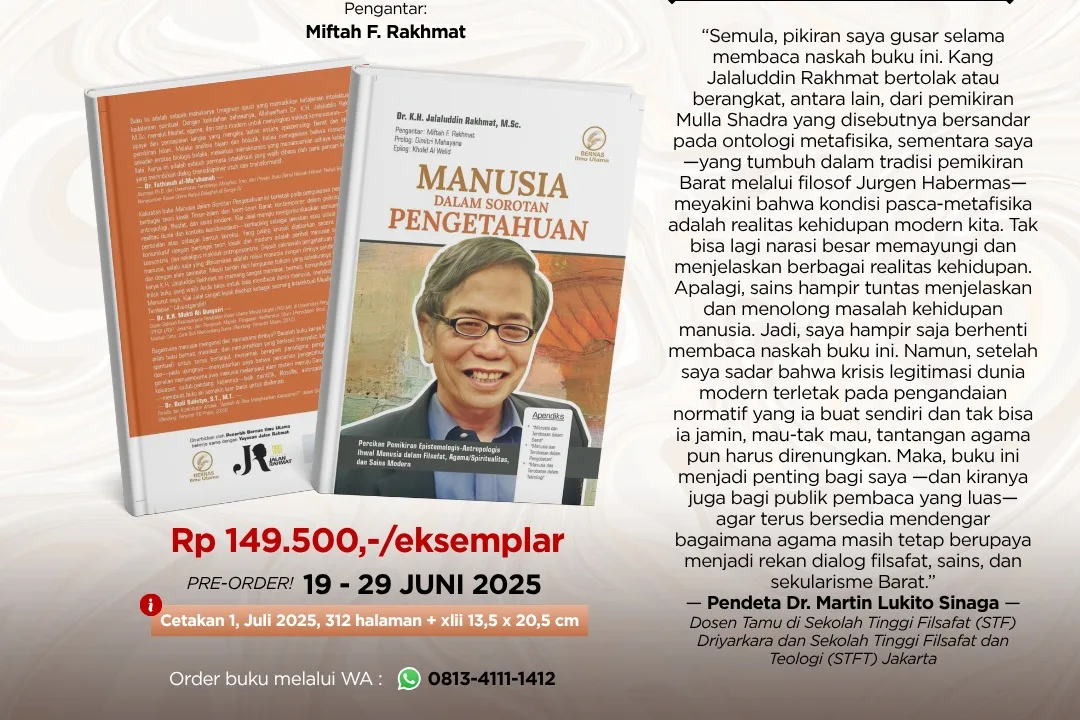

Seperti terlihat dari judul, “Manusia dalam Sorotan Pengetahuan: Percikan Pemikiran Epistemologis-Antropologis Ihwal Manusia dalam Filsafat, Agama/Spiritualitas, dan Sains Modern,” buku ini menyorot manusia melalui tiga “peranti”; filsafat, agama (spiritualitas), dan sains modern. Dari tiga “peranti” itu, yang pertama menarik saya adalah agama. Yakni, bagaimana agama menyorot ihwal manusia. Dalam hal ini lebih spesifik lagi Islam. Dalam buku ini, bagian tersebut ada di Bagian 3 yang, antara lain, menyajikan rangkaian gagasan dalam memandang dan memahami esensi manusia serta cara manusia meraih kesempurnaan dan kebahagiaan. Bagian ini dimulai dengan kritik komprehensif dari seorang pemikir-filosof cum ulama Iran modern, Murtadha Muthahhari, atas pemikiran Barat tentang manusia. Ini masih dalam rentetan kritik atas paradigma lama sains, yakni positivisme, materialisme, dan sainsisme dalam memandang manusia. Muthahhari menyatakan, “Manusia, dalam pandangan Barat, telah diruntuhkan sampai ke tingkat mesin. Ruh dan kemuliaannya telah ditolak. Kepercayaan ihwal adanya sebab terakhir dari suatu rancangan atau rencana yang telah dipersiapkan bagi alam dianggap sebagai gagasan yang reaksioner.” Muthahhari kemudian menyodorkan pandangan Islam ihwal manusia dalam hal etika seksual, tabiat dasar manusia, maupun masalah takdir.

Melengkapi Muthahhari, Penulis buku ini (Kang Jalal), memaparkan gagasan ihwal konsep-konsep antropologis dalam Al-Quran yang merupakan refleksi orisinalnya. Kang Jalal menggunakan analisis semantik sebagaimana dalam kutipan ini, “Pertama, kita memilih istilah-istilah kunci (key terms) dari kosa-kata (vocabulary) al-Quran, yang kita anggap sebagai unsur konseptual dasar dari Weltanschauung Qurani ini. Kedua, kita menentukan makna pokok (basic meaning) dan makna nasabi (relational meaning). Makna pokok berkenaan dengan ‘unsur semantik konstan yang tetap berkaitan erat dengan kata yang bersangkutan dimanapun dan dengan cara bagaimanapun kata itu digunakan (constant semantic element which remain attached to the word wherever it goes and however it is used).’ Makna nasabi adalah makna tambahan yang terjadi karena istilah itu dihubungkan dengan konteks penggunaannya dalam kalimat. Ketiga, kita menyimpulkan Weltanschauung yang menyajikan konsep-konsep itu dalam satu kesatuan.”

Dimulai dengan bahasan tentang term basyar, insan, dan al-nas, Kang Jalal menyimpulkan telaahnya ihwal konsep-konsep antropologis dalam al-Quran dengan elok: “Ada dua komponen esensial yang membentuk hakikat manusia yang membedakannya dari binatang, yakni potensi mengembangkan iman dan ilmu. Usaha untuk mengembangkan keduanya ini disebut ‘amal saleh’ (‘amal shalih). ‘Karenanya, kita menyimpulkan bahwa ilmu dan iman adalah dasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Inilah hakikat kemanusiaannya. Keduanya ini harus dikembangkan secara seimbang. Dalam pandangan al-Quran, sedikit sekali orang yang dapat mengembangkan ilmu dan iman sekaligus. Sedikit orang yang beriman, sedikit orang yang berilmu, dan lebih sedikit lagi orang yang beriman dan berilmu. Kelompok terakhir inilah yang disebut-sebut al-Quran antara lain dalam QS 58:11, QS 67:2, dan QS 18:7. Kalau Jean Paul Sartre mengatakan bahwa hidup ini absurd, al-Quran menyatakan bahwa hidup ini adalah medan untuk membuktikan amal saleh (‘amal shalih).”

Itu tadi saya anggap sebagai kesimpulan dari buku: “Manusia dalam Sorotan Pengetahuan”. Sekarang, kita sajikan secara ringkas inti masing-masing bagian dari buku ini. Ringkasan saya ini sebetulnya meringkas Prolog atas buku ini yang ditulis Dimitri Mahayana dengan judul, “Ihwal Manusia: Dari Kegelisahan Sains Kuantum, Pergeseran Paradigma Filsafat Sains Hingga Tawaran Solusi dari Pemikiran Islam.”

Buku ini terdiri atas tiga Bagian. Sebelum Bagian 1 ada Pengantar Editor dan Prolog. Setelah Bagian 3 ada Apendiks dan Epilog. Bagian 1: Epistemologi dan Paradigma Filsafat Ilmu dan Filsafat Sains.Sebelum Pengantar Editor, ada Apresiasi, Tentang Penulis, dan Sekapur Sirih dari Penerbit. Banyak yang memberi apresiasi atas buku ini, tidak kurang dari sembilan belas, dari berbagai kalangan dan bahkan lintas agama: Ada Menag RI Periode 2014-2019, Pendeta, Ketua Tanfidziyah PP IJABI, Penghayat Kepercayaan, Ketua Sekolah Tinggi, Pupuhu Kabuyutan, Penulis Buku, Pengasuh Pesantren, Pegiat Jalan Spiritual, Dosen, Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah, Aktivis Dialog Antar Iman, Pastur, Praktisi Pendidikan, Rohaniawan Meditasi, dan Ketua Parisada Hindu Dharma. Dari belasan Apresiasi itu saya kutipkan empat di antaranya yang kebetulan penulisnya berteman dengan saya di Facebook ini:

“Semula, pikiran saya gusar selama membaca naskah buku ini. Kang Jalaluddin Rakhmat bertolak atau berangkat, antara lain, dari pemikiran Mulla Shadra yang disebutnya bersandar pada ontologi metafisika, sementara saya–yang tumbuh dalam tradisi pemikiran Barat melalui filsuf Jurgen Habermas–meyakini bahwa kondisi pasca-metafisika adalah realitas kehidupan modern kita. Tak bisa lagi narasi besar memayungi dan menjelaskan berbagai realitas kehidupan. Apalagi, sains hampir tuntas menjelaskan dan menolong masalah kehidupan manusia. Jadi, saya hampir saja berhenti membaca naskah buku ini. Namun, setelah saya sadar bahwa krisis legitimasi dunia modern terletak pada pengandaian normatif yang ia buat sendiri dan tak bisa ia jamin, mau-tak-mau, tantangan agama pun harus direnungkan. Maka, buku ini menjadi penting bagi saya–dan kiranya juga bagi publik pembaca yang luas–agar terus bersedia mendengar bagaimana agama masih tetap berupaya menjadi rekan dialog filsafat, sains, dan sekularisme Barat.” Pdt. Dr. Martin L Sinaga, Dosen Tamu di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara dan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jakarta.

“Buku ini mengajak kita melihat manusia dengan sudut-pandang yang lebih luas dan lebih mendalam. Allahyarham Dr. K.H. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc merangkai filsafat, agama, spiritualitas, dan sains modern menjadi satu pemahaman yang jernih. Buku ini bukan sekadar bacaan saja, tetapi juga ajakan untuk berpikir lebih dalam tentang siapa kita dan bagaimana kita memahami dunia. Di tengah banyaknya informasi bias alias tak-akurat, tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi panduan yang menuntun kita menuju pemahaman lebih utuh, lebih komprehensif, ihwal manusia. Inilah bacaan yang mencerahkan, menggugah, dan sulit untuk dilewatkan.’ KH. Fajruddin Muchtar (Gus Fajar), Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Al-Musthafa, Cijapati, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Alumnus Hauzah ‘IImiyyah, Qum, Iran.

“Melalui tulisan-tulisan dalam mahakarya (magnum opus)-nya ini, Allahyarham Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc kembali menunjukkan kealim-ulamaannya. Karyanya ini penuh dengan perenungan intelektual-filosofis mendalam yang sudah jelas bukan kaleng-kaleng dan berisi pandangan ihwal hal-hal yang sepatutnya diketahui dan dipahami dengan baik, yakni jati-diri dan hakikat manusia. Ibarat sebuah pepatah Arab mengatakan, ‘Seorang dokter bisa mengobati orang lain, tetapi amat disayangkan ia sendiri dalam keadaan sakit, selama ini manusia dikenal lebih mampu memahami dan mengetahui hal-hal di luar dirinya, tetapi sering gagal menyelami dan mengenali apa dan siapa eksistensi dan esensi dirinya sendiri: Buku ini membuktikan keluasan dan kedalaman ilmu Kang Jalal ihwal hakikat manusia dengan penjelasan dari berbagai perspektif dan kajian kritis atas teori-teori sains modern seperti biologi, fisika modern, antropologi, dan psikologi modern serta juga dari perspektif filsafat-hikmah dan spiritualitas Islam (irfan). Buku ini sangat penting dibaca oleh siapapun, terutama para peminat kajian filosofis ihwal manusia. Muhammad Abdullah Darraz, Dosen di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta.

“Tulisan-tulisan Ajengan Kyai Jalal (Dr. KH. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc) dalam buku ini–seperti biasa–mengalir sangat lancar, dengan logika jernih, memikat, dan mudah dipahami, meski isinya mungkin terasa agak sulit bagi kebanyakan orang. Hal ini wajar karena tema utama buku ini adalah filsafat, khususnya ‘filosofi manusia.’ Di Indonesia, secara umum, filsafat masih menjadi ‘makhluk’ yang relatif tidak ramah (lebih tepat: belum ramah) dengan kalangan peserta didik sekolah menengah, khususnya para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Lantas, bacalah buku ini, dan ajaklah mereka mendiskusikannya. Dan, ternyata, filsafat adalah fondasi dan akar dari pohon ilmu-pengetahuan, dan ‘buah’-nya adalah sains dan teknologi. Percayalah, mereka akan mengalami lompatan besar dalam ilmu-pengetahuan, sains, dan teknologi yang akrab bersama kehidupan para pembelajar. Kemajuan bangsa Indonesia di masa depan ada di tangan generasi muda pembelajar masa kini.” H. Dindin Mulyadin, S.Pd., Praktisi Pendidikan dan Guru SMAN 4, Sukabumi, Jawa Barat.

Kembali ke intisari tiap-tiap Bagian dari buku ini. Pada Bagian 1, Kang Jalal antara lain mengkritisi filsafat sains tradisional yang melandaskan dirinya atas positivisme dan empirisme. Positivisme sendiri memiliki lima pilar: pertama, asumsi ontologisnya adalah realitas tunggal, dapat diukur, dan reduksionisme; kedua, asumsi epistemologis ihwal kemungkinan memisahkan subjek yang mengamati dan objek yang diamati; ketiga, kebenaran tidak bergantung pada waktu dan konteks; keempat, kausalitas linier; dan kelima, bebas nilai. Dengan ciamik Kang Jalal menguraikan bahwa pilar-pilar positivisme itu telah gugur dan tidak bisa dijadikan landasan lagi. Paradigma sains pasca-positivisme menjadi begini, asumsi ontologis: realitas ganda; asumsi epistemologis: yang mengetahui tak terpisahkan dari yang diketahui; asumsi kemungkinan generalisasi: terikat oleh ruang, waktu, dan konteks; asumsi kemungkinan hubungan kausal: tidak linier; dan, asumsi aksiologis: sarat nilai. Dalam sorotan paradigma pasca-positivisme ini, Cartesianisme yang dinisbatkan pada Rene Descartes telah runtuh. Kang Jalal juga mengusulkan paradigma baru sains modern berdasarkan filsafat perenial yang terinspirasi dari Aldous Huxley.

Filsafat sains postmodernisme pun mengkritik asumsi-asumsi tradisional tentang sains seperti objektivitas, kebenaran universal, dan kemajuan linier. Filsafat sains ini menantang klaim bahwa sains adalah satu-satunya cara untuk memahami realitas dan menekankan peran konteks sosial, budaya, dan historis dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Gagasan utamanya terdiri atas enam rukun. Pertama, relativisme epistemologis: sains tidak dianggap sebagai kebenaran objektif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan historis. Kebenaran ilmiah bersifat relatif dan tergantung pada paradigma atau kerangka pemikiran yang digunakan. Kedua, Postmodernisme menolak klaim bahwa sains dapat sepenuhnya objektif atau netral. Peneliti dan konteks sosial mereka dianggap mempengaruhi hasil dan interpretasi ilmiah. Ketiga, postmodernisme menekankan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami realitas. Sains hanyalah salah satu dari banyak bentuk pengetahuan, seperti pengetahuan lokal, tradisional, atau spiritual. Keempat, narasi ilmiah, seperti kemajuan linier atau kebenaran universal, dianggap sebagai konstruksi yang perlu didekonstruksi untuk mengungkap bias dan kekuasaan yang tersembunyi. Kelima, bahasa dan wacana dianggap sebagai alat yang membentuk realitas ilmiah. Postmodernisme menekankan bahwa fakta ilmiah tidak “ditemukan” melainkan “dibuat” melalui proses linguistik dan sosial. Keenam, postmodernisme menolak metanarasi (grand narratives) seperti keyakinan bahwa ilmu pengetahuan akan membawa kemajuan tak terbatas atau kebahagiaan universal.

Bagian 2: Ikhtiar Mendobrak Penjara Positivisme Sains Modern. Ingat Alexis Carrel? Penerima Hadiah Nobel untuk fisiologi atau kedokteran pada tahun 1912 atas karyanya dalam penjahitan pembuluh darah dan transplantasi organ hewan. Carrel juga menulis buku, “Man: The Unknown”. Carrel ini, menurut Kang Jalal, di satu sisi menganut konsep filsafat sains operasionalisme Bridgman yang sangat positivistis. Namun, di sisi lain, ia menulis buku sebagai seorang ideolog dengan semangat pembaruan. Carrel ingin meningkatkan kualitas manusia lewat sains. Kang Jalal setuju dengan gagasan Carrel tentang perlunya untuk memperbaiki manusia. Namun Kang Jalal mengingatkan bahwa memperbaiki manusia dan kemanusiaan dengan hanya berpijak pada sains akan mengundang bencana besar, karena sains yang positivis tidak lagi merupakan kepastian dan objektivitas. Di samping itu, sains–seperti yang kita kenal sekarang–telah mencabik-cabik hakikat kemanusiaan.

Pada Bagian 2 ini dipaparkan juga perjalanan psikologi modern setahap demi setahap keluar dari penjara positivisme dan materialisme. Dibahas kemunculan psikologi positif dalam satu tulisan dan kecerdasan spiritual (spiritual intelligence) dalam satu tulisan lainnya. Di dalamnya, Kang Jalal memaparkan paradoks sains psikologi tentang jiwa manusia. Psikologi adalah sains tentang jiwa manusia, tetapi karena terjebak dalam penjara positivisme arus utama psikologi menolak keberadaan jiwa (seperti pandangan behaviorisme) dalam kurun waktu lebih dari satu abad terakhir ini. Lalu, Kang Jalal menguraikan ihwal bagaimana psikologi secara bertahap mengakui keberadaan jiwa immaterial perlahan-lahan melalui psikoanalisis. Kemudian, diuraikan pula psikologi humanistis-eksistensial hingga psikologi transpersonal, yang telah melepaskan diri sepenuhnya dari positivisme dan mengakui keberadaan jiwa immaterial. Kang Jalal mengutip Maslow yang mengatakan bahwa pengalaman keagamaan adalah “pengalaman puncak”, “puncak tertinggi”, dan “jangkauan terjauh watak alami manusia”. Karena itu, psikologi tidak sempurna sebelum difokuskan kembali pada pandangan spiritual dan transpersonal. Dalam amatan Maslow, psikologi angkatan ketiga, yakni psikologi humanistis-eksisensial, bersifat transisi saja, sebuah persiapan untuk psikologi angkatan keempat yang lebih tinggi, transpersonal, transhumanis, yang berpusat pada kosmos dan bukan pada berbagai kebutuhan dan kepentingan manusia, yang melampaui kemanusiaan, identitas, aktualisasi diri, dan sejenisnya.

Kemudian bagian terakhir, yakni Bagian 3. Isi-utama bagian ini sudah saya sajikan lebih awal, yakni pada tiga paragraf pertama tulisan ini. Mengapa saya dahulukan Bagian 3? Seperti telah saya katakan, inti dari buku “Manusia dalam Sorotan Pengetahuan” ini ada di Bagian 3. Saya kutipkan sedikit saja dari Bagian 3, “Kalau Jean Paul Sartre mengatakan bahwa hidup ini absurd, al-Quran menyatakan bahwa hidup ini adalah medan untuk membuktikan amal saleh (‘amal shalih).” Sebagai orang beragama, tentu kita akan lebih memilih hidup sebagai medan untuk membuktikan amal saleh, karena bagi kita hidup ini tidak absurd seperti diyakini Sartre. Tapi, jika kita telah teguh memilih hidup sebagai medan untuk membuktikan amal saleh, sebaiknya tidak usah membaca kisah di bawah ini:

Alkisah, begitu tutur Anatole France dalam karyanya berjudul “Les Opinions de M. Jerome Coignard” yang terbit pada tahun 1893, Pangeran Persia, Zemire, memerintahkan para sarjana untuk menuliskan sejarah manusia. Dua puluh tahun kemudian, mereka baru menyelesaikan proyek sang pangeran. Mereka datang ke hadapan Pangeran (kini Raja) dengan satu kafilah yang terdiri atas 20 ekor unta. Setiap ekor unta mengangkut 200 jilid buku. Raja meminta riwayat manusia yang lebih ringkas. Para sarjana itu kembali bekerja keras dan datang lagi dengan versi yang lebih pendek–kali ini hanya diangkut angan 3 ekor unta saja. Raja masih terlalu sibuk. Raja memintanya lebih dipendekkan lagi. Sepuluh tahun kemudian, mereka membawa satu jilid buku raksasa tentang manusia yang diangkut oleh seekor keledai saja. Raja sudah tua renta dan berbaring di ranjang tidurnya. la merintih, “Aku akan mati tanpa mengetahui sejarah manusia.” Salah seorang di antara sarjana yang masih hidup berkata, “Baginda, saya dapat meringkaskannya untuk Baginda dalam tiga kalimat: “Mereka lahir. Mereka menderita. Mereka mati.”

Jika Anda terlanjur membaca kisah di atas, kiranya Anda sepaham dengan saya bahwa seperti halnya hidup ini tidak absurd, kita juga tidak ingin pembuktian amal saleh sepanjang hidup ini diwarnai penderitaan. Kita ingin beramal saleh secara riang-gembira, cerah-ceria, penuh kebahagiaan. Lihat Lebih Sedikit